あゆみ09|2024年11月|「第3回・大渓工藝週」に参加

前年は、秋の陶器市と重なったこともあり、第2回には不参加(日本からは石川・山中温泉の漆芸作家や問屋の皆さんを招聘)。ということで2年ぶりのイベント参加でした。イベントとしても初回に比べてとても充実してきていることに驚き、規模が大きくなっても大渓の皆さんのホスピタリティが温かいことに感動しながら、あっというまの滞在5日間でした。

1|イベント概要

第3回大渓工藝週:DAXI CRAFT WEEK 11/9-10

プログラム

①工藝週遊:周遊バスで巡る工藝ツアー

②工藝家宴:日本の桐を用いて木工家が作った重箱でのランチ会

③工藝市集:クラフトマーケット(大渓を中心に市外からも30の出店)

日本テーマ館(益子・石川山中温泉・会津)

④打開工場:オープンファクトリー・大渓区内の工房見学

⑤工藝之城座談會:工芸のまちの座談会(台湾・会津・石川山中温泉・益子)

–

指導單位 | 桃園市政府 桃園市議會 國立台灣工藝研究發展中心

主辦單位 | 桃園市政府文化局 桃園市立大溪木藝生態博物館

執行單位 | 溪房子手作坊(Chouse)

–

ここからは、参加したコンテンツについてサクッとレポート!

2|ペチャクチャナイト

週末の2日間のイベントの前夜に、Chouseの本社で「交流夕食会&ペチャクチャナイト」を開いてくれました。庭にテーブルが並べられ、デッキには、プロジェクターとスクリーン。

日本と台湾国内から参加の工藝作家や職人、総勢30名が、事前に提出したスライドを投影しながら、ひとり3分間の自己紹介スピーチを行うというもの。もちろん、通訳が入ります。主催者の「気になった人がいたら、話しかけて交流してね!」というきっかけ&仕掛け作りが素敵でした。

3|日本館・益子ブース

今回、勝手姉妹郷ヒジノワチームとして現地入りして、出品したのは、

・食卓の器を主に作る陶芸家の鈴木稔さん

・多肉植物用の鉢を主に作る、陶芸家の宮島將實さん

・「ヒジノワwith nona」として、簑田

nonaは、作り手さんたちとの交流を深めながら写真家としてものづくりの背景を撮りためている、尼子久乃さんの屋号。彼女は、時折、ヒジノワスペースで、小さなセレクトショップを開いたり、マーケットに出店したりして、手仕事を生活者に届ける活動もしています。その彼女と共にセレクトし、今回は、能登千加重さん、能登美登利さん、大塚一弘さんの作品をお預かりし、三人三様の魅力をお伝えすることができました。快くお受けいただいた御三方に感謝!

4|工藝トーク・座談会

工藝週では、第1回からマーケットや工房訪問などだけでなく、お互いの理解を深め、一緒に未来展望を考えていくための「トークイベント」が実施されています。

第3回では、日本から参加の3名と、台湾からの2名が、順にスライドトークを行い、会場の来場者との質疑応答の時間が設けられました。通訳2名による逐次(ほぼ同時)通訳で、来場者には小さなイヤホンが配られ、そこから通訳の言葉が聞ける仕組み!

舞台も、日本の場合は、会議室によくあるような椅子がセッティングされていることが多いのですが、大渓では、初回から、地元の工房が作ったであろう木のテーブルや、ソファが並べられていて、空間作りが見習うことばかりです。

*登壇者

・陳倩慧さん(大溪木藝生態博物館館長)

・陳殿禮さん(國立臺灣工藝研究發展中心主任)

・会津:関昌邦さん(関美工堂)

・石川山中温泉:我戸正幸さん(我戸幹男商店)

・益子:簑田理香(ヒジノワ/勝手姉妹郷益子ディレクター)

今回の発見は、台湾側のお二人とも(木藝生態博物館の館長さんも、国立台湾工藝研究エキシビジョンセンターの主任さん)、原稿を読まない、常に客席を見て、熱い演説風のトークだったこと。こうでないと、市民、国民の心に届かないよねー。日本のお役人さんたちにも見習ってほしいです。

*主催者側からのリクエスト(こんなことを話してね!)

・ 各団体、プラットフォーム、ブランドの紹介

・それぞれが発展させた工芸の種類や分野の紹介

・製品とサービスの紹介

・成功事例の共有

・工芸の発展と都市との関係

・現在または将来に向けて進行中の計画

・世界の持続可能なトレンドに対応する解決策や提案

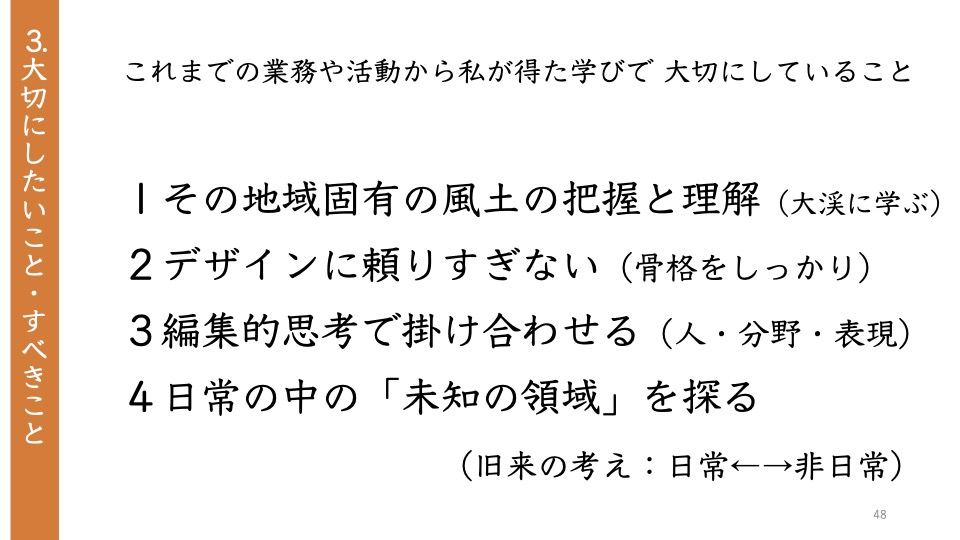

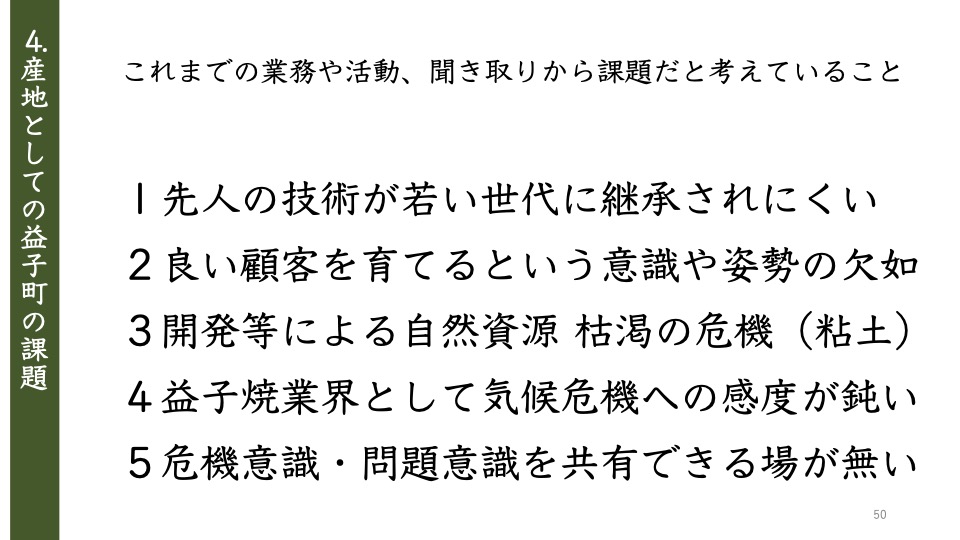

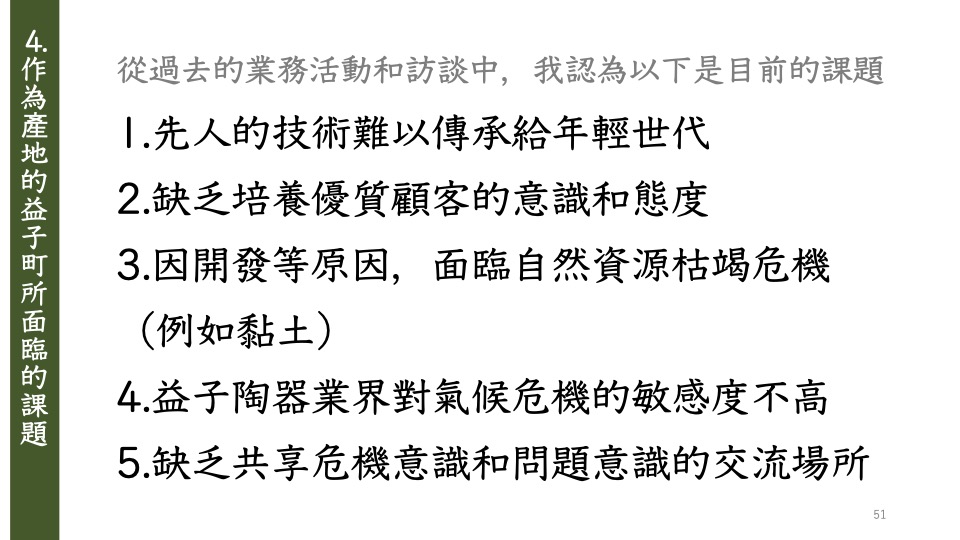

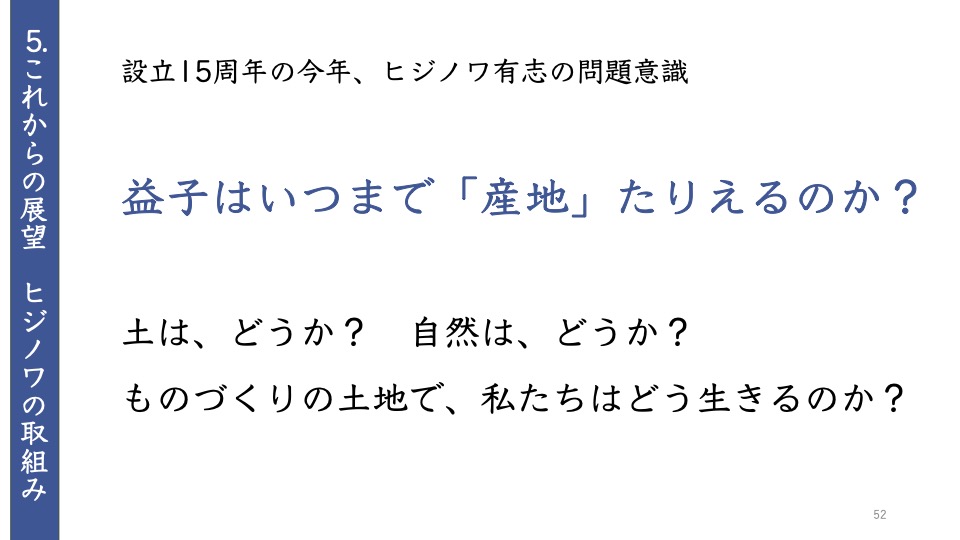

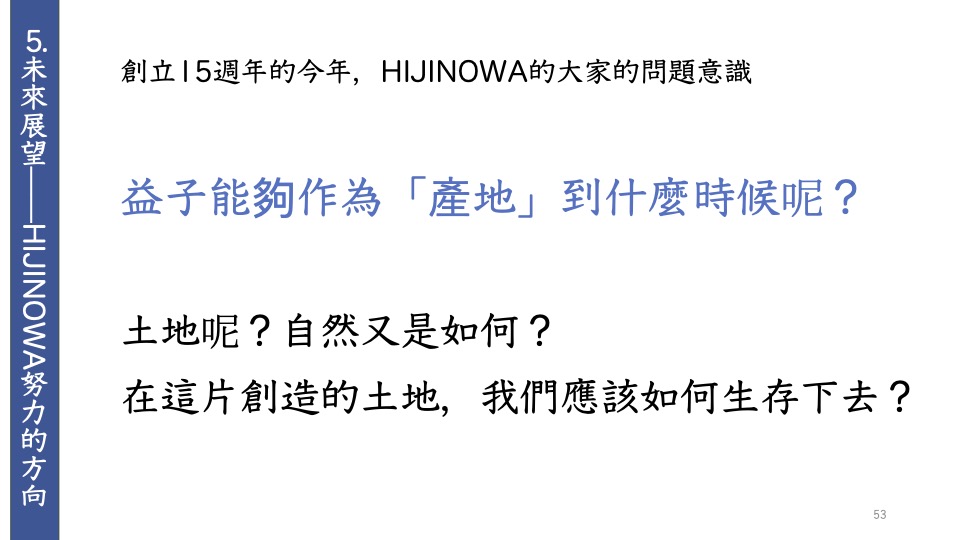

私としては、成功事例のプレゼント言うより、最後のキーワード(産地としての持続可能性)をともにシェアして考えることが大切だと、常々考えておりまして、その辺りに絞ったプレゼンにしました。プレゼンスライドから、冒頭と最後の方の何枚かを抜粋して貼っておきます。町関係の写真などは益子町観光商工課、イラストは、益子ブランドサイト制作時にお世話になった、shunshunさんの許可を得て使用しています。

5|大渓探訪

初回からそうなのですが、今回も、工藝週のコンテンツ前後などに、日本からの参加3チームを、地域振興や工藝振興の拠点となっているところへ、案内してくれました。農業生産活動に、高齢者の活動参画(下の2枚目の写真は、高齢者も腰を痛めることなく作業ができる菜園の工夫)や菓子作り体験などを繋いで、地域の拠点となっている農園や、木工所、製材所などなど・・・。毎回、学びの多い時間です。

朝はホテルで朝食をいただくより、朝市へ繰り出すのが大正解です。散歩だけでも、臭覚も、目も耳も楽しめます。現地では、いろいろお世話になっている近藤香子さん(日本語教師・ガイド・通訳・まちづくり活動などなどで活躍)おすすめの「焼き小籠包」、最高でした!