貞方威(さだかた たけし)

切腹ピストルズ入隊・二〇一一年

平太鼓隊員

⼊隊以前から、ベース、サンプラー、ドラムという編成のバンド「デラシネ」でドラマーとして活動。ルーツはアルゼンチン(⺟)と⽇本(⽗)。

(取材:二〇二三年十月。お祭り横丁二〇二三の会場に隣接した道の駅にて)

.

ご無沙汰しておりまして恐縮です。なんと「その九」から⼀年三か⽉も時間が空いてしまいまして、⼿前勝⼿に⾃ら始めた「聞き書き伝」とはいえ、楽しみに更新を待たれていた全国の切腹ファンの⽅々や、何より取材させていただいたのに⻑いこと記事化できない隊員の⽅にも、なんだか申し訳ございませんと思うわけです。とはいえ、今回は「百年!」というときの流れを超えての祭りの話でございます。⼀年と数か⽉の空⽩なんて気にすんな、気にすんな、⾃分(開き直り)!

.

さてさて、⾏ける⾏けないにかかわらず、インスタや何やらに出回る情報で、切腹ピストルズが出没する全国の祭りを追っている皆様、それぞれに「祭り」について思うところをお持ちではないでしょうか。全国各地に祭りも祭礼もイベントもさまざまあれど、切腹ピストルズが出演する、あるいは関わる祭りって、共通する「なにか」がありますよね。なにか、です。この聞き書き伝は、隊員の皆さんそれぞれの⾃分の⼈⽣は⾃分でつくる⽣き⽅とか、その「なにか」を少しずつでも掘り起こしていって、できるだけ多くの(特に若い世代の)⼈と共有する場を(まずはネット上に)つくりたいと思い、衝動マックスでスタートしました。今回の記念すべき節⽬となる「⼗回⽬」の聞き書き伝は、隊員・貞さんが実⾏委員⻑となって⽴ち上げた福岡県うきは市の「お祭り横丁⼆〇⼆三」のお話からはじまります。

.

お祭り横丁インスタグラム

https://www.instagram.com/omaturiyokochou/

.

取材したのは、⼆〇⼆三年の⼗⽉某⽇。「お祭り横丁」が開催された七⽉から三か⽉後のこと。そして、わたくしが取材原稿を寝かせている間に(汗)、「お祭り横丁⼆〇⼆四」も(台⾵による延期を経て)⼗⼀⽉に開催されております。そのことも少し最後に加えさせていただき、「その⼗」の公開となりました。

*写真提供:貞さん・お祭り横丁実行員会

.

はじめに・うきはってどんなところ?

貞さんが暮らすのは、福岡県うきは市。漢字では浮⽻と書きます。⼤分県⽇⽥市にも接する福岡県の南東部にあって⾃然豊かな⼟地でありながら⼤都市・福岡にもアクセスが良い。なだらかな⼭々、棚⽥、⽩壁⼟蔵造りの街並み、イチゴやブドウなどの観光農園も。今は栃⽊県⺠ですが熊本⽣まれの私のルーツは福岡にあり、うきは市から⾞で四⼗分ほどの筑紫野市に住む姉いわく「うきはは、若い⼈たちにも⼈気があるとよ。移住者も増えとるけん。福岡で⼈気は、⽷島とうきはたいね」。

⽷島といえば、隊員の野中さんが新潟から移り住んだ町。なんと福岡県の移住⼈気ランキングツートップを隊員で押さえるとは!(違)。

ではでは、⻑い前置きはこの辺にして、祭りの主会場になった「うきは円形劇場」に隣接する「道の駅うきは」でお会いして伺ったお話を、どうぞ!!

----

.

.——「お祭り横丁」のインスタグラム、楽しみに見せてもらっていました。イベント系って、開催するまでの告知は熱心でも、終わったら投稿が途絶えるものも多いけど、お祭り横丁は、終わってからもずっとアルバムみたいにして素敵な写真で振り返りをアップしてあって。だから、行けなかった人もめっちゃ楽しめるし。

そうそう。俺がやっているんですけどね。

——実行委員長!大変だったですよね。

とにかく実行委員のみんなが準備も当日も大変過ぎて、当日の記憶がないって言う。なので、俺も含めてみんなが記憶を取り戻せるようにアップした感じです(笑)。

百年越しの、本気。

埋もれていた場所で祭りをつくる

——今年はコロナの感染状況や行政の対応にも変化があって、それで、中止になっていたイベントや祭りが復活したり、あっちこっちで色々賑やかになったり・・・。そんな中で、お祭り横丁は、昔の人がつくった場所を大切に使ったり、いろんな面で群を抜いているように感じて、これはぜひ早いうちにお話聞きたいなあ、と!

ああ、ありがとうございます。実は、今回が初めてではなくて、コロナの直前、二〇十九年かな、うきはの山奥でイビサスモークレストランという店をやっている光くんに、渋さ知らズオーケストラから「うきはで演りたい」って連絡が来たんです。光くんは「イビサ祭り」と言って、山奥でイベントやったりしているんだけど、渋さ知らずが来てくれるんだったら、ずっと前から気になっていた場所でやりたいって。それが「うきは円形劇場」。

.

うきは円形劇場

*うきは市、うきは市観光未来づくり公社などのホームページよりまとめ

大正十二年(一九二三)、福岡県浮羽郡山春村で医師の安元知之氏の発案で日本初の農民劇団「嫩葉会」が旗揚げ。識字率の低かった当時、若者は劇の脚本を書くことで読み書きを習得、娯楽が何もなかった農村に劇を演じる、劇を見るという文化が生まれ、旗揚げから二年後の大正十四年に、筑後平野を一望できる高台に、自分たちの本拠地となる劇場を手作りで建設。しかし安元医師の死去によって、一度も使われることもなく、会も解散。百年近く経った平成二十七年(二〇一六)に発掘調査が行われ、土砂に埋もれていた円形劇場がそのままの姿で見つかり整備されたそうです。

.

光くんはずっと前からそこが気になっていて。発掘されたものの、二〇十九年の時点ではまだ全然使われていないということで、そこでやろうかという話になって。だいたい百年ぐらい前にできたものなので、コンセプトは「百年前の祭り」にしたいと、大工の俺に「設営をやってくれんか」という話がきて、実行委員の中に入ってやったんですよね。どうせやるならガッツリやろうよ、と。でも結局、そのときは設営期間が半日しかなくて。

.

——ええー。それは大変!

会場に設営に入れるのが、当日の朝。そこから祭りの開始の四時までしか時間がないんです。だから「横丁を作りたい」という話だったんだけど、躯体は運動会テントで、バーっと建ててしまって、中だけを古い建具、ゴザ、畳、よしず・・・そういうもので作ろうって。一か月くらい前に来た話で、そこからばーっと集めて、なんとかやった感じですね。

.

その横丁の雰囲気がすごくよかったので、次は切腹だねと話していて。そうしたらそこからコロナ感染が始まって、中止、中止、中止と三年中止。今回も、完全にはコロナも明けていなかったから、どうかな、いつかなと考えていたら、玖珠(くす)の知り合いから連絡が来たんですよ。うきはから東に車で1時間弱くらい行ったところに玖珠町(大分県)ってあって、リフォームの仕事をやって知り合った人から、コロナ明けで「玖珠祇園大祭」という祭りを久しぶりにやることになったから、切腹を呼びたいって。それはもう、玖珠に来るのに、うきはを飛ばしていくわけにはいかんぞと。それに合わせて、こっちも祭りをやるしかねえなと思って、日にちはおのずとそれで決まったんです。

.

本当だったら、光君が実行委員長なんだけど、光君は店の営業もあるしちょうど自宅を建てるのもあって、いろいろ忙しくて、無茶できないという感じがあったのと、俺も切腹をずっと呼びたい呼びたいと思っていて、その気持ちがたまっていた部分もあるし、切腹は最初のころからやっているから、何を求めているかもある程度分かるわけですね。だからここは中途半端な感じでは呼びたくないなと思って。一回きりのつもりで実行委員長を引き受けて。

.

うきはにも、結構面白くてすごい人たちがいっぱいいるから、そのみんなの本気を・・・一回でいいから本気出したらどこまでできるのかを見てみたいなということで、だいぶ無茶したプレゼンというか、こういう祭りにしたいと話をして・・・。自分が実行委員長でやるから、赤字になったらお金の面も全部かぶるからという話をして、人を集めていったんです。

(お祭り横丁二〇二三 大ボランティア説明にて)

.

——そういう熱が伝わって関わる人が増えていったんですね。

そうですね、少しずつ伝わって、みんなも切腹を見たかったというのもあるし、聞くと、そういう祭りに本気出したいねと思う人も結構いて、どんどん人が増えていって、ボランティアもいっぱい集まってくれて、結局、最終的には関わる人が八十人くらいの人数になって。

.

ただ、準備期間が短かったんです。玖珠が切腹を呼ぶというのが先に決まっていたけど、向こうは向こうでいろいろ調整があったみたいで、日程が確定するまで時間がかかって、結局、日程が確定してから準備期間は二か月半。そのぐらいだったかな、みんな集まって話をして動き出したのは。大変だったです。マジで(笑)。

.

ちょうど、その準備が始まる前のタイミングで、自分の作業場とスタジオが作りたくて、家を買ったんです。住んでいる家はタダなんですけど、いつまで住めるか分からないのと、うきはもどんどん土地も家の値段も高くなってきているから早く動きたくて。安くてすごくいい家が見つかったので、自分でリフォームしようと試しに買っていたんですよね。で、ちょうど解体とかしている途中のタイミングで祭りの準備が始まったから、そのガランとしているところでみんな会議をして、お面を作る工場にして、提灯とかのぼりとかも家全体を開け放って作る場所にして・・・。みんな自由にいつでも好きなときに使って、いくら汚してもいいというアジトになった。だからなんとか短期間でも準備ができたというのはありますね。

.

——いろいろなタイミングが重なったんですね! 皆さんで手作りしていたお面も、インスタで見ていましたけど、クォリティが半端なく最高でした!

あれは、切腹ピストルズのニホンオオカミの人形を張子(はりこ)で作りたいと言っていた芸大出身の友達がいて、今回、お面を作りたいと話したら「いいね、張子でお面を作ろう」ということになったわけです。試しに粘土で型を作ってもらって、よし!張子でやろう、と。でもそれはやはり人が要るからということでボランティアを募集して、みんなで作ったということです。

.

完全に手作りで、丁寧に時間をかけてゆくから、値段も悩んだ。会場は、横丁エリアと円形劇場エリアと子ども広場という構成にしていて、子ども広場では、子どものお小遣いで自由にかえるようなものを売ろうと思っていて、子ども居酒屋を作って、全部 1百円とか二百 円とか。お面ももちろんその中にあって、最初は 千 円で売る予定だったんです。でも制作途中で、あまりにも大変で、みんなの頑張りを見ていたら、千円では出せんなとなって。しかも結局、張子のお面が噂になって、欲しがっているのが大人ばかり。「子どもにしか売らん」という話をしたら、「では子どもに行かせて買わせる」とみんな言い出して(笑)。結局大人に回るんかというのが分かったので、ではもう誰でも買えるようにして、値段も少し高く、ちょっと忘れたけど 二千五百 円だったかな、二千円やったか、高くしたんです。

.

——そういう考えを形にしていく過程はどうでしたか。大変だったと思うのですが、やりがいのほうが強い?

いや、めちゃくちゃ面白かったですよ。特にお面の指揮をとってくれた友達はものすごくこだわりの強い彫刻家で、何個かパターンを持ってきてくれて、かぶったときの目を開ける位置がどうのとか、あまり鼻を高くすると弱くなるとか、実用的な面から意匠的な面、そして昔の能面とかの写真も含めて検討してくれて。

.

切腹ピストルズは、とにかく本気というのが分かっているからですね。彼も切腹大好きなので、とにかく中途半端なものを作りたくないということで、俺も、目の前で見ながら、もうちょっと怒った感じとか、もうちょっとここは・・・と言うと、すぐに粘土で修正したり。何日もかかるというような原型をさっと崩して、その場で新たに作ってくれて。それで完成に近づけていったという感じです。そのやりとりがすごく面白かったですね。だから、売り上げとかお金とかということでなくて、本当にいいものを作りたいという熱意だけでみんな集まっている感じが、すごくよかったです。

.

(お祭り横丁二〇二三 会場全景)

.

お金よりも、好奇心こそが、

人が動く原動力

これをなぜ俺ができたかというと、特に大きいのは橋の下音楽祭に出ているからなんですよね。切腹も自分も出ているんだけど、あの会場、あんな街を一つ作り出している。ずっと気になっていて・・・。大工を長くやってきたタイミングだし、去年かな、設営から関わってみたいと思って、設営から行ったんです。代表の愛樹さんに連絡したら「とりあえず来てくれればなんとかなるから」と言われて。分かりましたって言って、車に道具を積んで一人で行ったんですよね。

.

朝着いて、みんなも集まってきて「どこでやったらいいですか」と言ったら「とりあえず本部を作って」と。本部を作っている代表が、米子から来ているゼロアクションというバンドを兄弟でやっている人たちが立ち上げた工務店チーム。一緒にやっていたら「切腹大好きです。なぜここにいるんですか?」と言われて、「いやいや俺も大工で、ずっと気になっていて・・・」みたいな話をしていて。昼飯と宿だけは準備されているけど、誰も報酬として一円ももらっていない。なのに、みんなめちゃくちゃ楽しそうにやっていて。そして、みんなで確認しながら、「やっぱりこれは違うね」と言うことになったら、半日かけて作ったものでも、やり直したりすることもある。それでも誰も不平不満も言わないし、とにかくニコニコしながら朝から晩まで仕事をしている姿を見て、人がこうやって動く原動力は、お金よりも好奇心のほうがよほど強いんだなとはっきりと分かったわけです。もちろんお金で動く人たちもいるんですよ。それが別に悪いということではなくて、こっちのほうが俺には向いているなと。すごく楽しいと思ったわけです。

(橋の下世界音楽祭にて)

.

お金で動くとなれば、残業代を計算せないかなくなったり、明日も一日来てくれるかなどとなったら、そのお金を気にしないといけなかったり、そういうことではなくて、みんなとにかく自分の仕事をほっぽらかして、日本中から集まって、その完成形を見たいというそれだけの思いだったり、とにかく作っている途中が楽しいとか言うことだったりで、祭りをみんなでつくっている。うきはのみんなにも、これをぜひ体験してほしいなというのがあって。みんながいきなり橋の下に行くわけにもいかないし、それをうきはでやろう、と、「前回は運動会テントでやったけど、今回は全て木造でやりたい」ってみんなに話したんです。

.

——すごいですよね、木造で組み上がっていましたものね。

そうなんですよ。大工さんの知り合いも、面白がってくれて、みんなが知恵を絞って。めちゃくちゃ大変だったし、途中で本当にできるんか?という時期もあったんですけど、無事完成して。

.

——あれはまた解体して、次にやるときに使えるように、どこかに保管している感じですか?

うん、そうそう。解体できる部分は保管しています。次はもうないという話で一応、打ち上げではそう言ったんですが、まあやりそうですよね(笑)。

.

——また盛り上がればと言う感じですね。二年に一回とか毎年やるとか、最初から決めてしまうのも、あれですよね。

そう。今回、地域の人たちもいっぱい来てくれたし、本当に子どもからおじいちゃん、おばあちゃんまで。百年前の祭りがコンセプトなので、子ども広場では昔の遊びのコマとかメンコとかおはじきとか、そういう昔の遊びだけをやっていたので、子どもはもちろん遊べるし、おじいちゃん、おばあちゃんも懐かしいと言ってやって。一番遠い世代がこうやって会って一緒に楽しめるのはすごくいいなと。

.

面白かったのは、遊ぶのに「いくらですか?」と聞く人たちが結構いたことですね。そこは全部無料でやっていたんですけど、それに驚いていたみたい。でも、ゴザを敷くだけやし、テーブルはもらってきたふすまをぽんと置くだけで、お金もかからんし。みんなボランティアやし、おはじきなんて百円とかで売っているわけだから、お金を取る必要なんてなくて。

.

——お金が全ての世界じゃないんですよね。

そうなんですよ。そう言うところも橋の下にも影響を受けてる。最初からずっと参加してたから。日本でやったライブの中では一番の衝撃ですよね。

.

——橋の下といえば、提灯の字とか看板を書いているスドウ君は益子に一時期住んでいたこともあって、図案もすごくいいのを作ってくれるから、ステッカー作ったりするときにお世話になってます!

ああ、いつも見る。あの人が到着すると、そこらじゅうからみんなが看板持ってきて、これお願いします、あれお願いしますって、一日中書いているんですよね。すごい。

.

だから今回、うちらも提灯とか看板とかのぼりとか、いろいろ書くものがあったから、誰に頼もうかなと思って、とりあえずボランティアスタッフをばっと一堂に集めた時に、いろいろなグループを作って、とにかく自分の得意なもの、やりたいことのグループに入ってほしかったんです。得意なこととかやりたいことは、やっていてもきつくないじゃないですか。自分から積極的にできるようなものにしたいわけです。ただ集められて割り振られて、向いてもいないところに行かされたり、駐車場係を一日中させられたりね、誰もしたくないです。そういうのは、それこそお金を払って仕事でやってくれる人に頼まないと失礼なわけです。

.

実際に、うきはのいろんな人が集まったら、やはり、あれが得意これが得意という人たちが出てきて、その中に習字を三十年やっていますとか、今でもやっていますとかいう人たちもいて、その人たちは提灯・のぼり班に行って、みんな楽しくてしょうがないって感じでやってくれていて・・・。解体中の自分の家を解放していたから、好きなときに来て好きな分だけ描いて好きに帰ってくださいと言うことができるから、それもよかった。終わったらまたやりたいと言うぐらい、すごく楽しかったみたいです。

.

もともとの俺の知り合いにも、大工関係であったり金属であったり飲食であったり、いろいろなプロがいるわけで、すごいなと思って、一堂に会したらすごいものができるのではないかと始めたけれど、広く募集すると、もっともっと隠れていたというか。

.

——そういう人たちがいっぱい出てきた感じですね。もしかしたらそれが一番の収穫なんですかね。

そうなんですよね。震災以降、移住者も多いみたいで、少し発信力のある人とかが引っ越してくると、その人が発信したりしてまた集まってくる。そんなパターンが、全国でもいろいろなまちで起きていると思うんですが。たぶんその中の一つ。

.

——貞さんも移住者ですよね。大工はこっちにきてから?個人親方でやってらっしゃるんですよね。

今はそうです、個人で。大工の仕事も、それもこちらへ来てからだからまだ五年ぐらいかな。俺、仕事なんて今までに二十くらいの職種をやってきていて、全然何も長続きしないというか、いや、長続きしないと言うのではなくて、別に飽きるわけじゃないですけど、もっと面白いものが見つかると、そっちにぴょんと行ってしまう。とにかく住む場所もアルゼンチン、福岡、東京と転々としていたので・・・。

.

東京には八年くらいいたんですよ。最初に東京に行ったのは、一緒にやっていたバンドメンバーがきっかけなんです。彼が大学受験で武蔵美の油絵に受かって、その祝賀会を福岡の家でやっていたときに「大学、楽しそうやね」という話から「入学式から行ったらモグリだってバレんっちゃない?」って話になって「そうね、じゃ行ってみっか」って入学式から行って。実際バレなくて(笑)。

.

ずっと授業を受けていて一か月くらいしたときに、先生に質問に行ったんですよ。ちょっと疑問に思うことがあって。そうしたら最後に「ところで君、何科?」って話になって、ヤベえ終わってしまったと思って「すみません、勝手に来ています」と言ったら「いいねいいね。明日から出席もつけるよ。小テストとかも受けなよ」みたいに言われて、他の教授にも紹介してくれて、公認のモグリになったんですよ(笑)。

先生が本当に面白い人たちばかりで、別に誰が生徒で誰がお金払っているとか関係ないと言う考えがあったんですかね。本当は全員がそうなったら経営が成り立たないから問題でしょうけれど、一人ぐらいは全然そんな奴がいてもおかしくないと思っていたみたいで。

.

結局、前期行って、夏休みには福岡に帰ってきて、また後期も行って教科書も買って図書館とかでも普通に本を借りたりして、まるっと二年間行っていました。そこから東京ですね。八年間、ずっと人のうちを転々と、居候ですけどね。その途中もアルゼンチンに行ったり来たりしながら。

.

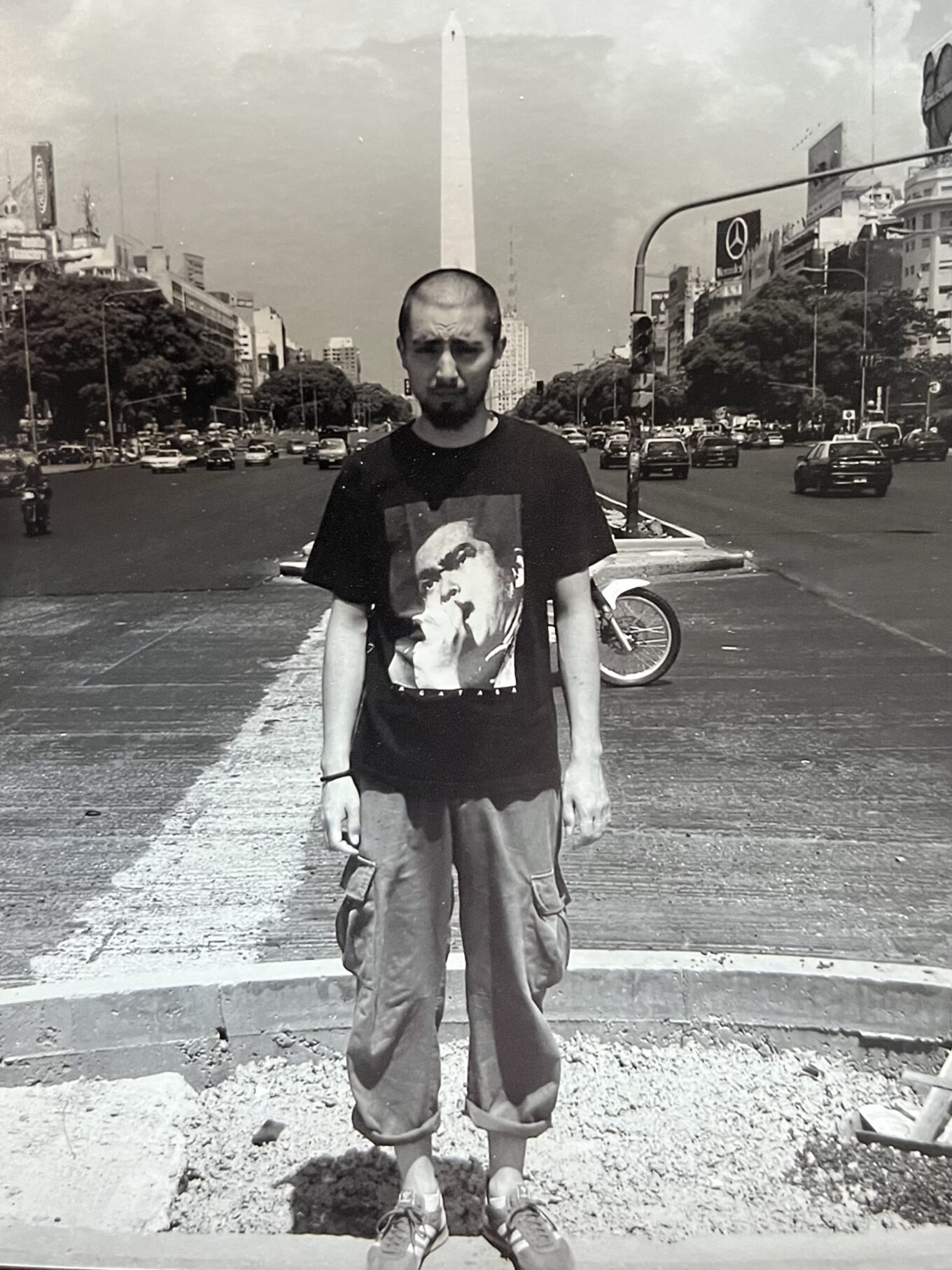

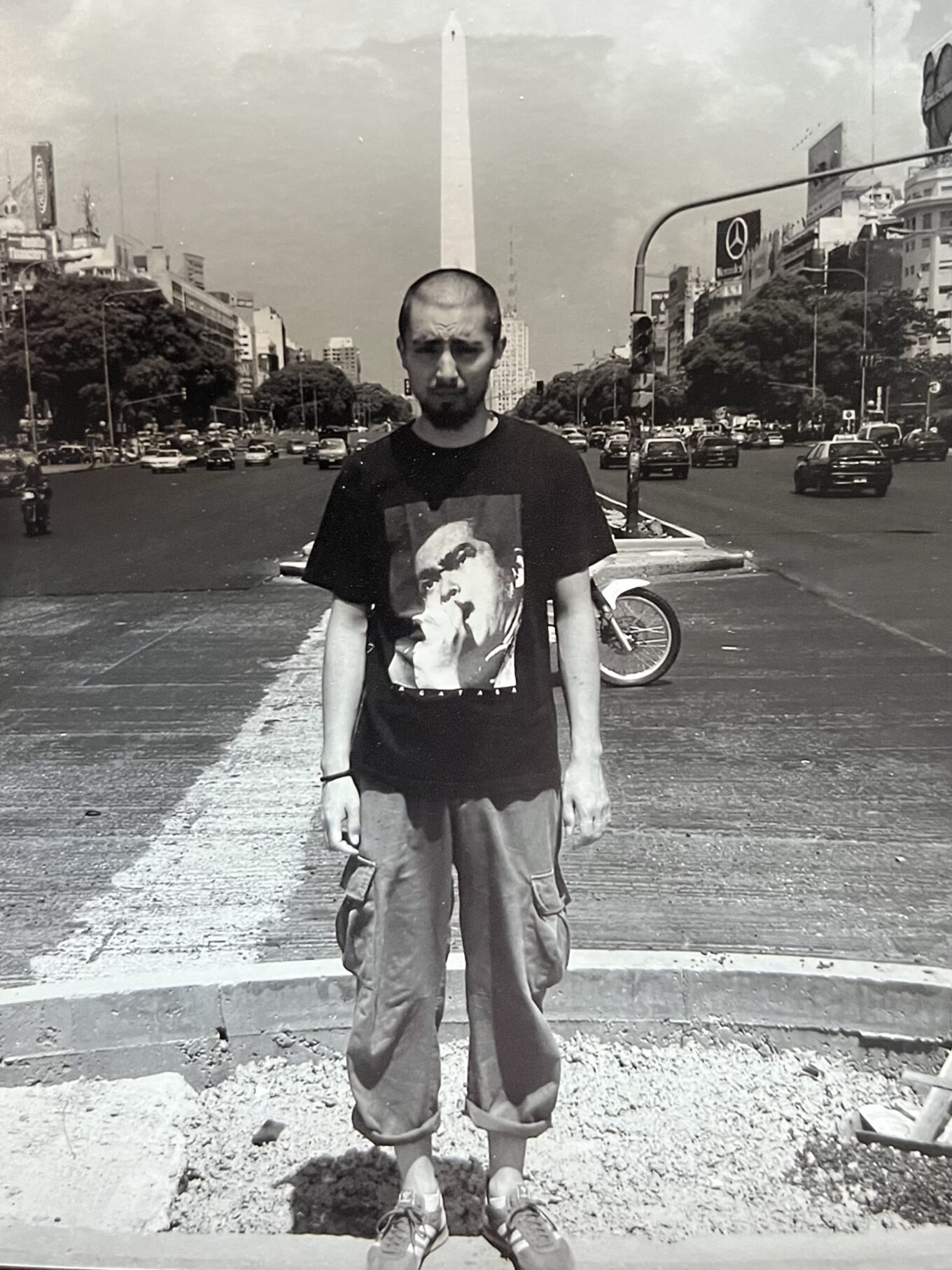

アルゼンチンは、最初は一か月、その次は二か月、三か月と行く度にどんどん増やしていって、最後は一年間。だけん、合計では二年くらい。父親が日本から最後の移民船でアルゼンチンに渡って向こうで母親と知り合って。だから俺は向こうで生まれて四歳までいて、その後からは日本ですけどね

.

(アルゼンチン滞在時の貞さん)

.

原発事故後の東京で暮らす、

豪⾬被害後の福岡で暮らす。

.

ずっと居候で東京にいたけど、結婚してから、子どもが生まれたら保育園の間は、東京で最後に仕事するなりぱっと遊ぶなりして、小学校に上がるタイミングで福岡に戻ってゆっくり田舎暮らしをしようと言う計画で。それで嫁と東京に新居を借りたのが、二〇一一年の二月。そう大震災の一か月前です。

三月十一日の大震災で原発が爆発した時、嫁のおなかには第一子がいたんですよ。それで次の日には、福岡に帰ってきた。でも俺は都内で仕事が決まっていたので、福祉系の仕事だし断るのも悪いから「一年だけ行きます」と、俺だけ東京に戻ったんです。

.

二〇一一の年に、東京を見ることができたのが良かったと思っている。原発の後にぐちゃぐちゃになっていく、変わっていく東京と、変わらない部分と、両方を見ながら過ごせたから。俺は田舎暮らしをすると決めたので戻っちゃったんですけど、周りでも田舎暮らしがいいねと言う話は出ていたけれど、やっぱりみんな仕事が仕事がって、そこを理由にしてほとんど誰もすぐには引っ越さなかった。俺はもともと仕事もずっと転々としているから、仕事に対する縛りというか、しがらみみたいなものはなくて。だから別に仕事を辞めても気にはならなくて、なんとかなるだろうと思って、福岡に戻って来たら、やはり田舎は人が少ない、若者が少ないから、仕事はなんとかなりましたね。若いというだけで何かしらの資格を持っているみたいな、一つの免許を持っているようなことですよね。だから、どこからも求められていて、何の仕事でもできるという感じで、仕事には全然困らなかったし、家も、広くてタダみたいなところがたまたま見つかったし。

.

そして、俺の人生の中ですごく重要な部分なんですが、東京から戻ってきて、二〇一二年の七月に九州北部豪雨があったんです。その後も何回か豪雨被害には遭っているんだけど、最初の・・。夏に、うきはの隣の朝倉市にちょうど家が見つかって、引っ越すとなってこちらへ戻ってきたときで、借りた家の下の大きな道路が崩落して、歩いてしか家にたどり着けなくなったんですよ。しかもちょうど引っ越し屋が来た次の日だったんで、家の中はダンボールの荷物が置いてあって。

.

要するに車が完全に通れないから誰も来られない。電柱とかも全部倒されて流されているんで電気もこないし携帯の電波もない。まだダンボールも開けていないので、時計とかも何もないし、カーテンもまだ付いていないしという状態で、その古民家に一人で泊まることになって、荷ほどきとか庭の片付けとかすることになったんです。

.

その期間、とにかく心が平穏な状態が続いて、すごく良かったんです。要するに誰か来るということもないわけです。東京は高円寺に家を構えていたので、いつ誰が来るか分からん状態。それが嫌というわけではないですけどね。携帯があるから普段もいつ連絡がくるか分からない。その携帯も電波が無いから誰からも連絡もこないし、時計もないから時間も分からないし、カーテンがないから朝日と夕日に頼るしかなくて・・・。

.

朝は太陽の光で目が覚めて、お腹が空いたら朝飯食って、またお腹が空いたら昼飯食って、晩飯食って、暗くなって眠くなったら何時か分からんけど寝るという生活を一週間ぐらいしたときに、本当にめちゃくちゃ気が楽になって、これは気持ちいいと思ったんです。田舎暮らしは本当によかったな、と。今まで特に時計とか携帯にめちゃくちゃ縛られていたなと思うし、それからの開放感がすごく気持ちよくて。

.

だからその後も結構、何回も携帯をなくしているんですが、なくすたびにすぐに買わないで、それを一週間、二週間楽しむみたいな。「ごめん、なくしたけん、連絡取れん」という状況がすごく気持ちよかったりもするので。みんなは困るのでしょうけどね。すごくいい体験だったです。今は連絡がつくのが当然、時間に間に合うのが当たり前の社会ではあるんですけど、ちょっと前まではそうじゃなくて。俺らが小学校のときは携帯もなくて、何時にどこそこで集合と決めて、少し遅れたら公衆電話で実家にかけて、遅れているんでなんとかと言ってくださいと伝言するみたいな、ゆるっとしていたんです。

.

別に道具として使うのはいいんですよ。すごく役に立つものなので。でも、それに縛られたり流されたり、それがスタンダードになってしまうと、人間の自然なリズムの生活としては、たぶん合っていない。だから、きついと思う人も出てくるのではないかなと思うんですけどね。自分には時計も携帯もない状態が合っていたということです。

.

——今の話は若い人にも読んでもらいたいです。水害は、その後も何回か大きな被害がありましたよね。

あれから何回もね。お祭りの前も大変だった。直前にも道の駅の前の道路が流されたりして、急にそこ(お祭り会場)を防災拠点にするかもという話があって「祭りはできんちゃない?」って話も出ていたんですが、最終的には大丈夫だった。いろいろ本当に大変。今、茶色くなっているところは全部土砂崩れの跡です。何百カ所も崩落して、俺の前の家、杷木の家も完全に流されて、もう今は土台しか残っていない。そこは谷になっていたところで太陽が当たらないから、住んでいても、いまひとつ元気出ないわけです。平野に下りたいねという話をしていたら、ちょうどうきはの平野に家が見つかって・・。だからうきはに来たんです。水害で前の家が流されたのが、引っ越してすぐだったから、とにかくラッキーだけでやってきた、ずっと。

.

——そんなことが! 本当にこのところずっと水害ばっかりで・・・。私の故郷も熊本の人吉で四年前(二〇二〇年)に大水害があって八代から球磨川沿いを走る鉄道がいまだに復旧できていないんですよね。

復旧に関しては難しいよね。長く住んでいる人と新しく住んでいる人、そしてそれと全く関係ない人と、考え方が違うと思うし、すごく難しい問題だとは思うんですけど。俺は家を流されたけど、例えばそこをまた住めるようにするには、おそらく 100 億円とかかけてダムを作って、砂防ダムを作って、川も全部コンクリートで整備し直してやらないといけない。それで結局住めるのは何十組かの世帯だけだとして、そのために全国民の税金から、すみませんけど 100 億円出してくださいと言うことになるとして、なかなかその判断は難しいと思うんですよ。砂防ダムを造っても怖いから住みたくないという人だっているかもしれない。昔から住んでいた土地だから住み続けたいという人もいるかもしれない。でも、自然を相手に、そこまでして復旧整備をやるべきなのかなというのも俺は思うところがありますね。実際に被害にあって体験してですね。日本は山だらけじゃないですか。それにものすごい大雨が降るようになったし、豪雨被害もどこで起きるかわからないわけじゃないですか。毎回毎回、何十億、何百億とかけて直していっても、どうなのかなと。もう少し根本的なところから話すべきだと思うんです、感情論でなくて。だって有限なものですから、人手もお金も時間もね。

.

——災害の後、どうするか、根本的なところから考えるって大事ですね、本当に。大工の仕事を始めたいきさつも教えてもらっていいですか。

これもまた、たまたまなんですけど(笑)。杷木からうきはに引っ越した時、うきはの家がめちゃくちゃでかいんですけど、もう十年ぐらい空き家になっていて、とにかく庭も竹とか草がぼーぼー、人が入れないぐらい。造園屋に頼んだら 100 万ぐらいかかると言われて、しかもその後に結局ずっと自分で庭の手入れをしないといけないから、それなら自分がもう造園屋になったほうがいいのではないかなと思って、造園の学校へ行って、実際に造園屋さんで学びながら仕事をしていました。お金をもらいながら教わるからいいじゃないですか。ひととおりできるようになって、あとは自分の庭のためなので。

.

そしたら次に、たまたま大工の仕事があったので、今度は自分の家を扱わないかんなということで、じゃあ大工の仕事を学ぶか、と、そっちに。結局、仕事というよりは自分の生活に役立つ技術を習得して仕事にもしていると言うか・・・。

.

大工の仕事は、工務店にちょっと行くことになったけど、そこの親方が俺と同い年ということもあって、とにかく楽しくて。昔だったら、一年間は掃除とか、親方の背中を見て学べとか、そんな感じかもしれない。でもとにかく人が少ないんです。だから向こうもそんな悠長なことを言っていられなくて。早く覚えてほしいけん、とにかくどんどんやらせてくれるわけです。やって覚えてくれと。自分の家をそれでリフォームしたりしながら、楽しくやっています。

.

橋の下、切腹ピストルズ、タートルアイランド

原発事故後のこの国で祭りを奏で、ともに育ってきた

.

——生活の糧を得るための仕事という意味ではなくて、本当に生活のための仕事というか、なんだか明快、痛快ですね! 切腹ピストルズ入隊は、東京にいた時?

もともと俺はドラムで、東京にいた時にデラシネというバンドを三人でやっていて、そのとき、四人でギターとかベースとかドラムとかの編成でやっていた初期の切腹を、企画に呼んで、よく対バンしていました。で、呼ぶたびに出禁になるわけですよ。切腹はすぐものを壊したり、機材を壊したりするから(笑)。だから転々とライブハウスも変わりながらやったんですけど。

.

原発事故が起きて、それをきっかけに切腹も変わって、そのタイミングでデラシネもいったん止まったんですね。ぜんぜん違う理由ですけど。急にバンドがなくなって、何もすることがなくなった時に、ヒロさん(飯田総隊長)と太一さん(山田太一さん)に「ちょっと高円寺の駅前に来てくれ」って呼ばれて。「うわ、なんかやられるんか(笑)」と思って行ったら、実は俺らこういうふうに変わった。デジタルハードコアでバンバンやっていたのが、急に四人の生音になったから、音圧とか音量が足りんから、とにかく人数を増やして、人数勝負みたいな感じで集める・・・と。最初に呼ばれたのが俺だったんです。

.

平太鼓と締太鼓の選択肢があって「締太鼓が足りん」って言われて、見せられたらドラムのスネアぽいじゃないですか。だからすぐできそうだったから、逆に、全く違う平太鼓をやりたいって伝えて。そこからが始まりですね。

.

同じ頃、志ん奴さんが入って、確か六人くらいでライブを始めた気がする。もちろん、四人で音を鳴らしながら爆発した原発の近くまで歩いて行ったのが最初で、ライブを始めたのは、六、七人になってからだったんじゃないかな。そのライブを見て純さん(大口猪純さん)、キ介とかが入って、どんどん増えていった様な。

.

——平太鼓とドラムと、感覚的にだいぶ違うんですか?

全然違うっすよ。太鼓はバチがとにかく太いし、たたき方もぜんぜん違うし、背負っとるしね。ただ、ドラムって動けないじゃないですか、ベースとかは、ステージの上であちこち動けるから、それは羨ましいなと思っていたんですよね。それが平太鼓だと動けるようになって、結構楽しかったすね。うおーって客席にも行けるし。だけん、最初はだいぶ特攻してたっすね。

.

もう十二年、十三年? いろいろ遠征も行ったけど、やっぱり橋の下(橋の下世界音楽祭・第一回の二〇十二年から切腹ピストルズは出演)は特別な感じ。やっぱあそこは会場に着いて「なんだここは!?」っていう感じもある、村が出現しているから。

.

切腹はハードコア、パンク上がりだから、和太鼓編成になってからも、最初はハードコア系のイベントに呼ばれることが多かったんですけど、他のバンドと見た目も雰囲気も全然違う感じになっているのに、みんな変わらずノッてくれたし。なんかこう、共通しているものが、芯にあるからかなと思いますね。ハードコアのイベントに、例えば弾き語りの人とかロカビリーの人とかジャズの人は出ていないわけね。うちらは完全に野良着で和太鼓なんですけどね。なぜだろうとは思っていたんですけど、やっぱり曲がハードコア、パンクのカバーもやっていたりとかというのもあるのでしょうけど。

.

それが橋の下に来たとき、えらい似たような感じの人とかがいろいろ、TURTLE ISLAND もそうなんですけどね、ちょんまげの人がいたりとか。だから、一番ホームグラウンドのような祭り、最初にできたホームグラウンドって感じなんです。ヒロさんもどこかで言っていたんですけど、一緒に育ったみたいな感じですね。橋の下と切腹とTURTLE ISLAND と。

.

(橋の下世界音楽祭、家族と)

.

(二〇二二年、ドバイ万博で演奏、福岡コンビ・隊員の野中克哉さんと)

.

ニューヨーク(二〇一八年)も面白かった。観客の反応が早かったっす。こっちなら観客も事前に YouTube で見たりとか、話を聞いたりとかとしてライブに来ると思うので、ある程度の予備知識を持って見に来るから、すぐにのれるのも分かるんですけど、ニューヨークでは、タイムズスクエアとか、ソーホーとかは、本当に誰一人、一回も見たことなければ、聞いてきたわけでもない人たちも、たまたま通りがかった人とかが観客で、それであのノリだったので。感情を表に出す人たちって、受けとめるのがすごい早いんだなと思って。それは、そのだいぶ前に、デラシネでアメリカツアー行ったときも、結構そう感じたんですよ。ライブイベントでも演奏が十五 分だったりとかするけど、最初の一曲聞いたらもう「うわっ」となってる感じがすごい早い。

.

——何なんですかね。国民性の違いとか?

それもあるんじゃないですかね。あと、普段の環境の違いとかもあるかな。一概には言えないんでしょうけど、例えばバーに行ったら、そこでライブをやっているスペースがある、友達の家に行ったらリビングでライブやっているとか・・・。だから”ライブを見に行く”というかしこまった感じではなくて、見ること、聴くことが、自然な感じです。

.

——有名無名にこだわらずに。

そうそう、関係ないです。しかもマシューみたいに(YouTube パンクアイランドライブの回をご参照)すごい感動して泣いちゃったり、おばあちゃんとかも感動して声かけてくれたり、すごいよかったって。

.

ルールや常識って、与えられるもの?

自分たちでつくるもの?

——日本を離れて他の国に行って初めて気づくこと、わかることってありますよね。アルゼンチンは、どうですか?

アルゼンチンも、面白いです。二〇〇一年に経済破綻して、世界で初めてデフォルト(債務不履行)というのをしたんです。その翌年に、アルゼンチンに行ったんです。

.

ニュースでは銀行とか燃やされたりしているのを見たし、俺の親戚もみんな日本に行きたいと貯金をしていたのを全部没収されて、本当に怒っていたし。だから、空港から乗ったタクシーの運転手に「大変だったでしょう」って話をしたら、「何も関係ないよ」と言うわけです。マジすか!「だって、その分仕事せんでいいけん、時間はある。世界一うまい肉がある。可愛い子ちゃんがおる。これだけあれば十分や」と言うわけです。仕事しなければ時間がある。食料自給率も百%をはるかに超えているから、メシ代は変わっていない。輸入品だけが高くなっているだけで、庶民には関係ないわけです。女の子たちも可愛い。それで十分と。遊ぶにはサッカーボール一個あれば、一生遊べるわけです。こんなお金のかからない娯楽なんてないですよ。ボール一個で二十何人がわあわあ遊べるというね。

.

だから、その運転手がさらっと言った一言がなかなか衝撃で、素晴らしいなと思って。もちろんいろいろな生き方はあるんですけど、経済とか大きなシステムに流されない、左右されない、そういう考え方って強いなと思って。

.

——お母さんがアルゼンチンの方でしたよね。

アルゼンチンは軍政と民政をいったりきたりしていたので、親戚とか知り合いとかが誘拐されたこともあって、母ちゃんは、とにかく権力が嫌いなんですよね。アンチな母ちゃんで、自分が子どものころからずっと「権力はいかん」と言っていて、軍隊も毛嫌いしていたし、宗教も「あれは嘘だから」と言うような・・・。

.

自分にもそういうのがいつのまにか染み込んでいて、中学とか高校とかからもう既に先生に対しても、本当のことを言っとるか分からん、全部を信じちゃいかんと思っていたから、違うと思ったら戦うし疑問を呈すというのが染みついているんでしょうね。「言うこと聞くよな奴らじゃないぞ」というね、ECD の歌詞じゃないですけど、そういうスタンスでずっとやってきた。

.

だから、社会とか、住んでいる地域とか、子どもたちの学校行事とか、そこで決められているルールとか常識とされているものに対しても、まずは、一回は疑問に思う。本当に、それでいいのかどうかというね。そういうのは大事だなとは思いますね。それで正しいと思えば、信じたり守ったりすればいいので。トップダウンで決まったことをただ守るんじゃなくて、そのコミュニティで生きる人たちが、自分たちでルールを作っていくことが大切だと思うんですよ。

.

ルールを自分たちでつくっていくことが大事だって言うこと、ひとつアルゼンチンで体験したことを話すと・・・、タクシーに乗って空港に向かう時、すごい大渋滞に巻き込まれて、これは飛行機に間に合わん、ヤバい!となったときです。その道路は四車線あったんですけど「まかしとけ」って言ってタクシーの運転手がビューっとアクセル踏んで、車と車の間に詰めて入って、勝手に五車線にしたんです。そうしたら他の車もばーっと詰め始めて完全に五車線になったんです。少ししたら渋滞が解消して、解消したらしたで、そのあとは、自然とまた四車線に戻るんですよ。

.

要するに、ルールは普段は守っているんですけど、必要な時は臨機応変に破るわけです。それを上から言われるんじゃなくて、自分たちでやっちゃう。それが別に悪びれることもなく、ドキドキもしていないわけです。当然のこととしてやっている感じです。

.

少しして料金所に差しかかって、そこでもまた渋滞が起きると、料金所の列に並んでいる車が、クラクションをパパパーっと鳴らし始めるんです。百何十台がクラクションを鳴らすものだから、料金所の人も耐えきれなくなって、全部バーを開けて、並んでいた車を、タダで通すんです。で、ある程度渋滞が解消すると、またバーを下ろして、その時点からまた料金を払わせるんです。

.

すごい渋滞になっちゃったら、ドライバーからお金を取ったって、文句を言われるだけなんですよ。次から次へ「遅いんだよ」と言う奴からお金を取って、また後ろの人も「遅いんだよ」と言って。そんなことをするよりも今の人たちをとりあえずいったん通して、渋滞が解消したら、いつも通りに料金を取る。そういうルールを自分たちでその現場で必要に応じて作っていくという、そのやり方がすごく面白いなと思って。

.

もう一つ、こんなこともあるんですが、一円玉の話です。お客さんが支払う時にも、店側がお釣りを渡す時にも、面倒くさがって、一円くらいだったらって感じで、渡さなくなったんですよ。だから、流通しなくなって使われてないんです。でもまだ、便宜上、値札にはしっかりついているんです。十六円と値札がついているものを買う時に、十五円で買うこともできる。十八円のものを買う時に二十円払うと、お釣りはもらえなくて、飴をくれるんですよ。どのレジにも常に飴が置いてあって、一円が存在しないから一円の代わりに飴を取る。取りたくない人は別に取らなくてもいい。一円単位のやり取りでは、そうやって自分が足りないときには出さなくて、持ってるときには多く出すという。

.

これもね、国が言ったわけでもないし、決めたわけでもない。みんなが普段の買い物の時に、そうしちゃったから、一円が結局なくなって誰も持っていない。存在しなくなっちゃった。国がどうこう言ったって、もうどうにもならない。みんながそうやっちゃったから。その国民性は素晴らしいなと思ってね。

.

——それこそが、まさに「生きている」ってことですよね。

そうなんですよ、そうそう。これ、日本だとちゃんとしてくださいよってなると思うんですよ。例えば確定申告とかで計算が合わないと絶対だめだし。代わりに飴ってことにもならんしね(笑)。

.

——東京都、アルゼンチンと。そして福岡での田舎暮らしは、どうですか?

福岡は大好きですね。ちょうどいい。東京って福岡の天神とかがいっぱいある感じですよね。渋谷とか新宿とか原宿とか表参道とか、どこもそうなんです。だから大き過ぎて。もちろん面白いんですけど、自分的には福岡市内はちょうどいい感じですね。前に、福岡市内に住んでいたけど、チャリであちこち行けるし、ちょっと車で走れば、すっと海でも山でも田舎にも行ける。ただ、天神のあたりが「天神ビッグバン(福岡市の都市再生の事業。二〇十五年〜)」といって、ビルもめちゃくちゃ解体されて新しいのができていて、どんどん変わってます。この前、その事業を扱った番組があって見たんだけど、市長が率先してトップダウンで、一つの方向に向かってどんどん進めている。個人的には、いろいろ思うところがありますね。天神とか今泉とか、あの辺の街並みは、結構小さい商店がばーっとあって、いつの間にか若者の街のようになったんです。それは要するに、チャレンジしようと思ってお店を出して、求められるものは残って、求められない店はなくなって、というふうに自然淘汰されて出来上がった街の雰囲気なわけじゃないですか。それがたまたま若者の街になったり、例えば巣鴨だったら高齢者の街になったり、そういうふうに街の色ができるんだと思うんですよね。

.

福岡市が今やっていることって、バン!と新しいビルを作って、そのビルに、以前あった小さい店を入れるみたいなことを言っていたんですけど、それではビルの色ができちゃっているから、頑張ったって個人の店が色づけできないわけです。外観まで変えられないので。要するに、イオンとかあんな感じで、内装だけは自分のものにできるかもしれんけど、外観はないですからね。そういう街の雰囲気が自然にできないことがちょっと残念だなとは思うんですけどね。そこが見えていないなと。

.

自然にできてくる街の空気、それが個性なわけです。その街に必要なものとか、そこに住んでいる人たちが求めているもので成り立つのが街だったり、商店だったりするんですよね。自然淘汰されながら、時間をかけて自然と出来上がっていく。だから無理に残そうとか、新しく変えようとかいうのを、一つの大きな力でするのは、それはおかしい、間違っているなと。そして、長続きしない。そして、そんな変化を本当に喜ぶ人は、少ないんじゃないかと思う。

.

うきはも、白壁の蔵が並んでいる通りがあって、あそこを歩くと、新しい店がいっぱいできているけど、やっぱりつぶれるお店とかもあって、それはやはり合ってないからなんですね。別に経営方針がいいとか悪いとかという話でなくて、求められていないわけです。だから、俺が今後やりたいなと思うのは、どこか物件を借りて、そこを、お店を出したい人向けに、できるだけ安く貸して、プレオープン的に営業してもらう。一年間やって見て、お客さんがつけば、どこかに新しく借りて自分でお金を出して改装して店を出す。そういうチャレンジの実験。店なんて、一回やってみないと分からないわけです。それをいきなり最初から何百万もかけて改装して・・・、やっぱり向いていませんでしたと言う結果になったら、また壊さないかんしね。最初はお金かけずに、お試し的に初めてみるのがいいと思うんです。

.

すごく残念なのが、白壁通りの土蔵造りの築百年以上経っている家とかが、変なリフォームをされたりするわけです。これはもう元に戻せないわけですね。変なリフォームは、昔風に作るだけであって、昔のものは本当に無くなってしまうので、そういうのを減らしたいなという気持ちがあるんです。

.

ただ、単純に伝統は守るものだとか、古いものは守るものだと思っているわけではないんです。むしろ伝統だから守っていくと言う考え方は違うと思っている。

.

例えば、住んでいる集落ではいろいろな伝統行事があるんです。屋敷神も祀ってあるし、小さなお祭りがあったり。集落みんなでやるものは、すぐ上の世代はやる気がもうないわけです。そのさらに上の世代は、そう言う行事の必要性を本当に信じているからやっている。それをしないと不作になるとか、火事があるとかなんとか、祟りがあるとか、いろいろあるんでしょうけど、その下の世代になってくると、科学も入ってきて、テレビの影響だとかいろいろあるから、もう半信半疑なわけです。そのさらに下の世代になると、もう完全にそれは意味がないと思っているわけです。でも、伝統だから続けているというので、一応集まってやるけど、これが良いか悪いかは別として、ジーパンに T シャツ姿で日本酒に口つけて、隣の人に回して「あ、駄目ですよ、両手で持ったら」みたいな感じで。神事の説明書みたいなのを読みながらやってる、そういうのは茶番に思えてしまうんですよね。完全に形骸化しているのに続けていくってどうなのかな、と。それで神主さんの生計がなんとか成り立っているみたいな感じなんですけど。

.

でも、仮にもし本当に神様がいるとしたら、「そんな中途半端な気持ちならやらんでいいよ」と言うかもしれない。やることの意味を信じていない人たちの集団でやり続けたって時間の無駄やし、何の役にも立たない。昔の人は、洪水や天災の原因が分からないから本気で神頼みして、神事をやったのかもしれない。今回コロナで、ずっと続けてきた神事を初めて中止にしたところが多かったけど、やってた年と何も変わらなかったから、なおさら皆のやる気が無くなっちゃった。でも逆に何かに感謝したり、お祝いしたりするお祭りはコロナで止めてた分、有る楽しさが改めて実感できたお祭りもある。

.

神事や祭り事の中でも、例えば形式として面白いなというものを残していくという選択肢もあるでしょうし、本気で信じている人たちでやる祭り事なら、俺はすごくかっこいいなと思う。やるなら本気でやりたいし、中途半端に続けるくらいならもうやめたほうがいいと思うんです。

.

だから若い世代は、どんどん都会に引っ越していくんですよ。やりたくないから。本当にそんな理由で引っ越すんです。区長や宮総代の役職が順番で回ってくるとか、そこは面倒くさいけんとか、ここはそういう行事が多いけん、少ないほうに引っ越すとか・・・。本当に嫌がってるんですよ。でも年上の人たちが本気でやっているのなら「おっ」となって、本気で携わるか、もしくはそれでも違うと思うなら関わらないか。一番嫌なのは誰も本気でやっていないのに、それに関わることなんです。そういう伝統を、単純にただ伝統と言う名の下で残していくのは、俺はあまり賛成ではないです。

.

——すっごく共感できます。仕事の一つで農村地帯での聞き取り調査とかやっているんですけど、貞さんの地域の見方のお話聞いて、すごく理解が深まりました! アルゼンチンの話からも繋がるように思うんですけど、日本は形骸化されているのに、それを何も考えずにただ守ろうとしている、そんなことがいろんなところで多いように思えます。

やめきれないんですよ。言い出したら自分が責任取らないかんと思うけん。俺の場合は、やっぱり、三つ子の魂じゃないですけど、親の影響が大きいと思うんです。日本にいてもやりたい仕事がないから、いやむしろ仕事がしたくないから移民船に乗ってアルゼンチンに行った父親とか、最初に話した母親とか・・・。

.

常識だからとか、もう決まっていることだからとか、これがルールだからとか、そう言うこともおかしいと思ったら疑っていい。だから今、子どもたちにはそういう姿を見せておきたい。今すぐ分からなくても、あのとき父ちゃんがああやっていたのは、こういうことだったんだと、大人になってからわかってくればいいし。そういう姿を見せておきたい。子どもたちには教えるんじゃなくて、見せるだけでいいんですよ。教えたってね、反発するし、洗脳するだけやし、そういうことじゃない。子どもたちに選ばせんといけん。だいたいそもそも一億二千万人で同じルールでやっていこうなんて、はっきり言って無理があるんです。うちら切腹だって二十人でもうまくまとまらんのに(笑)。

.

シンプルな遊び、シンプルな生き方、

子どもたちに見せて伝える、お祭り横丁。

.

ええと、何の話でしたっけ(笑)。話がいろいろ飛んじゃってすいません!

——いえいえ、貞さんが大切にしていること、全部、お祭り横丁の話ともつながっていると思います!

ありがとうございます。子どもたちに、大切だと思うことを見せておくということでは、お祭り横丁の子ども広場もおんなじですね。サッカーボール一つあれば何十人も遊べるという話も、メンコ遊びも。シンプルな遊び、シンプルな生き方は強いなと思って。今の子どもは入ってくる情報も多いし、なんでも手に入るし。動画を見たらいろんなジャンルの世界一が見れてしまうけん、自分がぜんぜんできん奴やと思ってしまうこともあるし。そんな時代に生きている子どもたちも、祭りでは本当に楽しんでいたので、よかったな、と。

.

今回、祭りをやってみて、自分たちがどこまでできるのかという、限界みたいなものが一気に広がったんじゃないかなと思うんですよね。それと、自由な感じというか、当たり前だと思っていたものが、実はそうではないということに結構気づいたり。

.

特に子ども広場で伝えたかったのは、シンプルな遊び。今はみんなゲームとかインターネットとか VR とか、YouTube とか、みんなデジタルな娯楽を楽しんでいるわけですよね。それが悪いわけじゃないです。それはもちろん時代としてくるのも当然のことなんですけど、うちらの世代もそれを全部通りながらきているわけだよね。ファミコンもやったし、インターネットも出てきたら使っていますし、スマホも使ってるし。

.

ただそれが、ものすごく複雑なインフラの上に成り立っているのを、みんなはあまり気づいていないわけですね。スマホを見るために電柱とか電線とか衛星とか光ケーブルとか、大陸間を横断するようなものすごい大事業、そういうものの上に成り立っていることに気づいていないわけです。ちょっとした娯楽のためにめちゃくちゃ大変なことをしていて、めちゃくちゃ大きなシステムがあって。

.

例えば海底ケーブルを切断したら、多分ほとんどのことが終わるんすよ、そういう世界では。娯楽も、仕事も。でも片やこっちの、おはじきとかメンコとかけん玉とかなんて、ガラス玉一個を持ってくるだけとか、紙に絵を描いてとか、なくしてもまたすぐ作れるし、その現場でどうにかなるようなもの、お金もかからないし。そういうシンプルなものでも結局、きゃっきゃしてワイワイしている感じは、外から見ていたら、通信しながらゲームで遊んでいる姿と、変わらないんですよ。どっちもマックスで楽しんでいるわけです。

.

それなら、もちろんどっちを選んでもいいんですけど、こっちのシンプルなほうも知っておったほうがいいかなという、それをちょっと子どもたちに伝えておきたいなというのがあったんですね。そうしたらどこへ行っても困らない。暇だなと思ったら、ペットボトルのキャップを見つければ、おはじきができたりする。どこでも楽しめるように、遊びを自分たちで作るという、そういう力をつけてほしいなと思うんですね。

.

俺の場合も、楽器があってラッキーだったなと思うんです。楽器なんて、ものをたたいて空気の振動で楽しんでいるわけじゃないですか。そんなの一生遊べるわけじゃないですか。空気がある限り、空気と振動するものがね。サーファーとかもすごく羨ましいなと思うんですよね。自然の波で遊んでいるし。そういうものを見つけられた人は、ラッキーですよね。ずっと人生を楽しめる。(終)

二〇二四年のお祭り横丁は、台風の余波で一度延期になり、十一月に開催されました。その終了後の公式インスタグラム に掲載されたメッセージが「祭り」の本質を伝えてくれるメッセージに思えます。許可を得て、全文を転載させていただき「十、貞の伝」を締めさせていただきます!貞さんありがとうございました!

お祭り横丁は 10 ⼈程のうきは市⺠の実⾏委員と

ボランティアスタッフで運営しています。

⼤⼯、DIY、裁縫、習字、絵描き、⼿仕事、

料理、DJ、唄、遊び、接客、⼝上等々

あちらこちらから、それぞれの特技を集結させた

⾔わば⼤⼈の本気の遊びです。

本気で考え、本気で作り、本気で遊ぶ

そんな⼤⼈の姿を⼦供達に⾒せるのもお祭り横丁の

⼤事にしているところです。

毎年やってるから、その時期だから、

恒例⾏事だから開催するお祭りではありません。

そろそろ皆んなで集まって、本気で遊びたくなったら

⾯⽩そうな場所を⾒つけて開催するのがお祭り横丁です。

次はいつどこで開催されるのか分かりませんが

それまでしばし遊びながら待つべし!!

(お祭り横丁インスタグラム 2024/11/15 投稿より転載)

取材:二〇二三年十月某日

公開:二〇二五年二月九日

貞方威(さだかた たけし)

切腹ピストルズ入隊・二〇一一年

平太鼓隊員

⼊隊以前から、ベース、サンプラー、ドラムという編成のバンド「デラシネ」でドラマーとして活動。ルーツはアルゼンチン(⺟)と⽇本(⽗)。

(取材:二〇二三年十月。お祭り横丁二〇二三の会場に隣接した道の駅にて)

.

ご無沙汰しておりまして恐縮です。なんと「その九」から⼀年三か⽉も時間が空いてしまいまして、⼿前勝⼿に⾃ら始めた「聞き書き伝」とはいえ、楽しみに更新を待たれていた全国の切腹ファンの⽅々や、何より取材させていただいたのに⻑いこと記事化できない隊員の⽅にも、なんだか申し訳ございませんと思うわけです。とはいえ、今回は「百年!」というときの流れを超えての祭りの話でございます。⼀年と数か⽉の空⽩なんて気にすんな、気にすんな、⾃分(開き直り)!

.

さてさて、⾏ける⾏けないにかかわらず、インスタや何やらに出回る情報で、切腹ピストルズが出没する全国の祭りを追っている皆様、それぞれに「祭り」について思うところをお持ちではないでしょうか。全国各地に祭りも祭礼もイベントもさまざまあれど、切腹ピストルズが出演する、あるいは関わる祭りって、共通する「なにか」がありますよね。なにか、です。この聞き書き伝は、隊員の皆さんそれぞれの⾃分の⼈⽣は⾃分でつくる⽣き⽅とか、その「なにか」を少しずつでも掘り起こしていって、できるだけ多くの(特に若い世代の)⼈と共有する場を(まずはネット上に)つくりたいと思い、衝動マックスでスタートしました。今回の記念すべき節⽬となる「⼗回⽬」の聞き書き伝は、隊員・貞さんが実⾏委員⻑となって⽴ち上げた福岡県うきは市の「お祭り横丁⼆〇⼆三」のお話からはじまります。

.

お祭り横丁インスタグラム

https://www.instagram.com/omaturiyokochou/

.

取材したのは、⼆〇⼆三年の⼗⽉某⽇。「お祭り横丁」が開催された七⽉から三か⽉後のこと。そして、わたくしが取材原稿を寝かせている間に(汗)、「お祭り横丁⼆〇⼆四」も(台⾵による延期を経て)⼗⼀⽉に開催されております。そのことも少し最後に加えさせていただき、「その⼗」の公開となりました。

*写真提供:貞さん・お祭り横丁実行員会

.

はじめに・うきはってどんなところ?

貞さんが暮らすのは、福岡県うきは市。漢字では浮⽻と書きます。⼤分県⽇⽥市にも接する福岡県の南東部にあって⾃然豊かな⼟地でありながら⼤都市・福岡にもアクセスが良い。なだらかな⼭々、棚⽥、⽩壁⼟蔵造りの街並み、イチゴやブドウなどの観光農園も。今は栃⽊県⺠ですが熊本⽣まれの私のルーツは福岡にあり、うきは市から⾞で四⼗分ほどの筑紫野市に住む姉いわく「うきはは、若い⼈たちにも⼈気があるとよ。移住者も増えとるけん。福岡で⼈気は、⽷島とうきはたいね」。

⽷島といえば、隊員の野中さんが新潟から移り住んだ町。なんと福岡県の移住⼈気ランキングツートップを隊員で押さえるとは!(違)。

ではでは、⻑い前置きはこの辺にして、祭りの主会場になった「うきは円形劇場」に隣接する「道の駅うきは」でお会いして伺ったお話を、どうぞ!!

—-

.

.——「お祭り横丁」のインスタグラム、楽しみに見せてもらっていました。イベント系って、開催するまでの告知は熱心でも、終わったら投稿が途絶えるものも多いけど、お祭り横丁は、終わってからもずっとアルバムみたいにして素敵な写真で振り返りをアップしてあって。だから、行けなかった人もめっちゃ楽しめるし。

そうそう。俺がやっているんですけどね。

——実行委員長!大変だったですよね。

とにかく実行委員のみんなが準備も当日も大変過ぎて、当日の記憶がないって言う。なので、俺も含めてみんなが記憶を取り戻せるようにアップした感じです(笑)。

百年越しの、本気。

埋もれていた場所で祭りをつくる

——今年はコロナの感染状況や行政の対応にも変化があって、それで、中止になっていたイベントや祭りが復活したり、あっちこっちで色々賑やかになったり・・・。そんな中で、お祭り横丁は、昔の人がつくった場所を大切に使ったり、いろんな面で群を抜いているように感じて、これはぜひ早いうちにお話聞きたいなあ、と!

ああ、ありがとうございます。実は、今回が初めてではなくて、コロナの直前、二〇十九年かな、うきはの山奥でイビサスモークレストランという店をやっている光くんに、渋さ知らズオーケストラから「うきはで演りたい」って連絡が来たんです。光くんは「イビサ祭り」と言って、山奥でイベントやったりしているんだけど、渋さ知らずが来てくれるんだったら、ずっと前から気になっていた場所でやりたいって。それが「うきは円形劇場」。

.

うきは円形劇場

*うきは市、うきは市観光未来づくり公社などのホームページよりまとめ

大正十二年(一九二三)、福岡県浮羽郡山春村で医師の安元知之氏の発案で日本初の農民劇団「嫩葉会」が旗揚げ。識字率の低かった当時、若者は劇の脚本を書くことで読み書きを習得、娯楽が何もなかった農村に劇を演じる、劇を見るという文化が生まれ、旗揚げから二年後の大正十四年に、筑後平野を一望できる高台に、自分たちの本拠地となる劇場を手作りで建設。しかし安元医師の死去によって、一度も使われることもなく、会も解散。百年近く経った平成二十七年(二〇一六)に発掘調査が行われ、土砂に埋もれていた円形劇場がそのままの姿で見つかり整備されたそうです。

.

光くんはずっと前からそこが気になっていて。発掘されたものの、二〇十九年の時点ではまだ全然使われていないということで、そこでやろうかという話になって。だいたい百年ぐらい前にできたものなので、コンセプトは「百年前の祭り」にしたいと、大工の俺に「設営をやってくれんか」という話がきて、実行委員の中に入ってやったんですよね。どうせやるならガッツリやろうよ、と。でも結局、そのときは設営期間が半日しかなくて。

.

——ええー。それは大変!

会場に設営に入れるのが、当日の朝。そこから祭りの開始の四時までしか時間がないんです。だから「横丁を作りたい」という話だったんだけど、躯体は運動会テントで、バーっと建ててしまって、中だけを古い建具、ゴザ、畳、よしず・・・そういうもので作ろうって。一か月くらい前に来た話で、そこからばーっと集めて、なんとかやった感じですね。

.

その横丁の雰囲気がすごくよかったので、次は切腹だねと話していて。そうしたらそこからコロナ感染が始まって、中止、中止、中止と三年中止。今回も、完全にはコロナも明けていなかったから、どうかな、いつかなと考えていたら、玖珠(くす)の知り合いから連絡が来たんですよ。うきはから東に車で1時間弱くらい行ったところに玖珠町(大分県)ってあって、リフォームの仕事をやって知り合った人から、コロナ明けで「玖珠祇園大祭」という祭りを久しぶりにやることになったから、切腹を呼びたいって。それはもう、玖珠に来るのに、うきはを飛ばしていくわけにはいかんぞと。それに合わせて、こっちも祭りをやるしかねえなと思って、日にちはおのずとそれで決まったんです。

.

本当だったら、光君が実行委員長なんだけど、光君は店の営業もあるしちょうど自宅を建てるのもあって、いろいろ忙しくて、無茶できないという感じがあったのと、俺も切腹をずっと呼びたい呼びたいと思っていて、その気持ちがたまっていた部分もあるし、切腹は最初のころからやっているから、何を求めているかもある程度分かるわけですね。だからここは中途半端な感じでは呼びたくないなと思って。一回きりのつもりで実行委員長を引き受けて。

.

うきはにも、結構面白くてすごい人たちがいっぱいいるから、そのみんなの本気を・・・一回でいいから本気出したらどこまでできるのかを見てみたいなということで、だいぶ無茶したプレゼンというか、こういう祭りにしたいと話をして・・・。自分が実行委員長でやるから、赤字になったらお金の面も全部かぶるからという話をして、人を集めていったんです。

(お祭り横丁二〇二三 大ボランティア説明にて)

.

——そういう熱が伝わって関わる人が増えていったんですね。

そうですね、少しずつ伝わって、みんなも切腹を見たかったというのもあるし、聞くと、そういう祭りに本気出したいねと思う人も結構いて、どんどん人が増えていって、ボランティアもいっぱい集まってくれて、結局、最終的には関わる人が八十人くらいの人数になって。

.

ただ、準備期間が短かったんです。玖珠が切腹を呼ぶというのが先に決まっていたけど、向こうは向こうでいろいろ調整があったみたいで、日程が確定するまで時間がかかって、結局、日程が確定してから準備期間は二か月半。そのぐらいだったかな、みんな集まって話をして動き出したのは。大変だったです。マジで(笑)。

.

ちょうど、その準備が始まる前のタイミングで、自分の作業場とスタジオが作りたくて、家を買ったんです。住んでいる家はタダなんですけど、いつまで住めるか分からないのと、うきはもどんどん土地も家の値段も高くなってきているから早く動きたくて。安くてすごくいい家が見つかったので、自分でリフォームしようと試しに買っていたんですよね。で、ちょうど解体とかしている途中のタイミングで祭りの準備が始まったから、そのガランとしているところでみんな会議をして、お面を作る工場にして、提灯とかのぼりとかも家全体を開け放って作る場所にして・・・。みんな自由にいつでも好きなときに使って、いくら汚してもいいというアジトになった。だからなんとか短期間でも準備ができたというのはありますね。

.

——いろいろなタイミングが重なったんですね! 皆さんで手作りしていたお面も、インスタで見ていましたけど、クォリティが半端なく最高でした!

あれは、切腹ピストルズのニホンオオカミの人形を張子(はりこ)で作りたいと言っていた芸大出身の友達がいて、今回、お面を作りたいと話したら「いいね、張子でお面を作ろう」ということになったわけです。試しに粘土で型を作ってもらって、よし!張子でやろう、と。でもそれはやはり人が要るからということでボランティアを募集して、みんなで作ったということです。

.

完全に手作りで、丁寧に時間をかけてゆくから、値段も悩んだ。会場は、横丁エリアと円形劇場エリアと子ども広場という構成にしていて、子ども広場では、子どものお小遣いで自由にかえるようなものを売ろうと思っていて、子ども居酒屋を作って、全部 1百円とか二百 円とか。お面ももちろんその中にあって、最初は 千 円で売る予定だったんです。でも制作途中で、あまりにも大変で、みんなの頑張りを見ていたら、千円では出せんなとなって。しかも結局、張子のお面が噂になって、欲しがっているのが大人ばかり。「子どもにしか売らん」という話をしたら、「では子どもに行かせて買わせる」とみんな言い出して(笑)。結局大人に回るんかというのが分かったので、ではもう誰でも買えるようにして、値段も少し高く、ちょっと忘れたけど 二千五百 円だったかな、二千円やったか、高くしたんです。

.

——そういう考えを形にしていく過程はどうでしたか。大変だったと思うのですが、やりがいのほうが強い?

いや、めちゃくちゃ面白かったですよ。特にお面の指揮をとってくれた友達はものすごくこだわりの強い彫刻家で、何個かパターンを持ってきてくれて、かぶったときの目を開ける位置がどうのとか、あまり鼻を高くすると弱くなるとか、実用的な面から意匠的な面、そして昔の能面とかの写真も含めて検討してくれて。

.

切腹ピストルズは、とにかく本気というのが分かっているからですね。彼も切腹大好きなので、とにかく中途半端なものを作りたくないということで、俺も、目の前で見ながら、もうちょっと怒った感じとか、もうちょっとここは・・・と言うと、すぐに粘土で修正したり。何日もかかるというような原型をさっと崩して、その場で新たに作ってくれて。それで完成に近づけていったという感じです。そのやりとりがすごく面白かったですね。だから、売り上げとかお金とかということでなくて、本当にいいものを作りたいという熱意だけでみんな集まっている感じが、すごくよかったです。

.

(お祭り横丁二〇二三 会場全景)

.

お金よりも、好奇心こそが、

人が動く原動力

これをなぜ俺ができたかというと、特に大きいのは橋の下音楽祭に出ているからなんですよね。切腹も自分も出ているんだけど、あの会場、あんな街を一つ作り出している。ずっと気になっていて・・・。大工を長くやってきたタイミングだし、去年かな、設営から関わってみたいと思って、設営から行ったんです。代表の愛樹さんに連絡したら「とりあえず来てくれればなんとかなるから」と言われて。分かりましたって言って、車に道具を積んで一人で行ったんですよね。

.

朝着いて、みんなも集まってきて「どこでやったらいいですか」と言ったら「とりあえず本部を作って」と。本部を作っている代表が、米子から来ているゼロアクションというバンドを兄弟でやっている人たちが立ち上げた工務店チーム。一緒にやっていたら「切腹大好きです。なぜここにいるんですか?」と言われて、「いやいや俺も大工で、ずっと気になっていて・・・」みたいな話をしていて。昼飯と宿だけは準備されているけど、誰も報酬として一円ももらっていない。なのに、みんなめちゃくちゃ楽しそうにやっていて。そして、みんなで確認しながら、「やっぱりこれは違うね」と言うことになったら、半日かけて作ったものでも、やり直したりすることもある。それでも誰も不平不満も言わないし、とにかくニコニコしながら朝から晩まで仕事をしている姿を見て、人がこうやって動く原動力は、お金よりも好奇心のほうがよほど強いんだなとはっきりと分かったわけです。もちろんお金で動く人たちもいるんですよ。それが別に悪いということではなくて、こっちのほうが俺には向いているなと。すごく楽しいと思ったわけです。

(橋の下世界音楽祭にて)

.

お金で動くとなれば、残業代を計算せないかなくなったり、明日も一日来てくれるかなどとなったら、そのお金を気にしないといけなかったり、そういうことではなくて、みんなとにかく自分の仕事をほっぽらかして、日本中から集まって、その完成形を見たいというそれだけの思いだったり、とにかく作っている途中が楽しいとか言うことだったりで、祭りをみんなでつくっている。うきはのみんなにも、これをぜひ体験してほしいなというのがあって。みんながいきなり橋の下に行くわけにもいかないし、それをうきはでやろう、と、「前回は運動会テントでやったけど、今回は全て木造でやりたい」ってみんなに話したんです。

.

——すごいですよね、木造で組み上がっていましたものね。

そうなんですよ。大工さんの知り合いも、面白がってくれて、みんなが知恵を絞って。めちゃくちゃ大変だったし、途中で本当にできるんか?という時期もあったんですけど、無事完成して。

.

——あれはまた解体して、次にやるときに使えるように、どこかに保管している感じですか?

うん、そうそう。解体できる部分は保管しています。次はもうないという話で一応、打ち上げではそう言ったんですが、まあやりそうですよね(笑)。

.

——また盛り上がればと言う感じですね。二年に一回とか毎年やるとか、最初から決めてしまうのも、あれですよね。

そう。今回、地域の人たちもいっぱい来てくれたし、本当に子どもからおじいちゃん、おばあちゃんまで。百年前の祭りがコンセプトなので、子ども広場では昔の遊びのコマとかメンコとかおはじきとか、そういう昔の遊びだけをやっていたので、子どもはもちろん遊べるし、おじいちゃん、おばあちゃんも懐かしいと言ってやって。一番遠い世代がこうやって会って一緒に楽しめるのはすごくいいなと。

.

面白かったのは、遊ぶのに「いくらですか?」と聞く人たちが結構いたことですね。そこは全部無料でやっていたんですけど、それに驚いていたみたい。でも、ゴザを敷くだけやし、テーブルはもらってきたふすまをぽんと置くだけで、お金もかからんし。みんなボランティアやし、おはじきなんて百円とかで売っているわけだから、お金を取る必要なんてなくて。

.

——お金が全ての世界じゃないんですよね。

そうなんですよ。そう言うところも橋の下にも影響を受けてる。最初からずっと参加してたから。日本でやったライブの中では一番の衝撃ですよね。

.

——橋の下といえば、提灯の字とか看板を書いているスドウ君は益子に一時期住んでいたこともあって、図案もすごくいいのを作ってくれるから、ステッカー作ったりするときにお世話になってます!

ああ、いつも見る。あの人が到着すると、そこらじゅうからみんなが看板持ってきて、これお願いします、あれお願いしますって、一日中書いているんですよね。すごい。

.

だから今回、うちらも提灯とか看板とかのぼりとか、いろいろ書くものがあったから、誰に頼もうかなと思って、とりあえずボランティアスタッフをばっと一堂に集めた時に、いろいろなグループを作って、とにかく自分の得意なもの、やりたいことのグループに入ってほしかったんです。得意なこととかやりたいことは、やっていてもきつくないじゃないですか。自分から積極的にできるようなものにしたいわけです。ただ集められて割り振られて、向いてもいないところに行かされたり、駐車場係を一日中させられたりね、誰もしたくないです。そういうのは、それこそお金を払って仕事でやってくれる人に頼まないと失礼なわけです。

.

実際に、うきはのいろんな人が集まったら、やはり、あれが得意これが得意という人たちが出てきて、その中に習字を三十年やっていますとか、今でもやっていますとかいう人たちもいて、その人たちは提灯・のぼり班に行って、みんな楽しくてしょうがないって感じでやってくれていて・・・。解体中の自分の家を解放していたから、好きなときに来て好きな分だけ描いて好きに帰ってくださいと言うことができるから、それもよかった。終わったらまたやりたいと言うぐらい、すごく楽しかったみたいです。

.

もともとの俺の知り合いにも、大工関係であったり金属であったり飲食であったり、いろいろなプロがいるわけで、すごいなと思って、一堂に会したらすごいものができるのではないかと始めたけれど、広く募集すると、もっともっと隠れていたというか。

.

——そういう人たちがいっぱい出てきた感じですね。もしかしたらそれが一番の収穫なんですかね。

そうなんですよね。震災以降、移住者も多いみたいで、少し発信力のある人とかが引っ越してくると、その人が発信したりしてまた集まってくる。そんなパターンが、全国でもいろいろなまちで起きていると思うんですが。たぶんその中の一つ。

.

——貞さんも移住者ですよね。大工はこっちにきてから?個人親方でやってらっしゃるんですよね。

今はそうです、個人で。大工の仕事も、それもこちらへ来てからだからまだ五年ぐらいかな。俺、仕事なんて今までに二十くらいの職種をやってきていて、全然何も長続きしないというか、いや、長続きしないと言うのではなくて、別に飽きるわけじゃないですけど、もっと面白いものが見つかると、そっちにぴょんと行ってしまう。とにかく住む場所もアルゼンチン、福岡、東京と転々としていたので・・・。

.

東京には八年くらいいたんですよ。最初に東京に行ったのは、一緒にやっていたバンドメンバーがきっかけなんです。彼が大学受験で武蔵美の油絵に受かって、その祝賀会を福岡の家でやっていたときに「大学、楽しそうやね」という話から「入学式から行ったらモグリだってバレんっちゃない?」って話になって「そうね、じゃ行ってみっか」って入学式から行って。実際バレなくて(笑)。

.

ずっと授業を受けていて一か月くらいしたときに、先生に質問に行ったんですよ。ちょっと疑問に思うことがあって。そうしたら最後に「ところで君、何科?」って話になって、ヤベえ終わってしまったと思って「すみません、勝手に来ています」と言ったら「いいねいいね。明日から出席もつけるよ。小テストとかも受けなよ」みたいに言われて、他の教授にも紹介してくれて、公認のモグリになったんですよ(笑)。

先生が本当に面白い人たちばかりで、別に誰が生徒で誰がお金払っているとか関係ないと言う考えがあったんですかね。本当は全員がそうなったら経営が成り立たないから問題でしょうけれど、一人ぐらいは全然そんな奴がいてもおかしくないと思っていたみたいで。

.

結局、前期行って、夏休みには福岡に帰ってきて、また後期も行って教科書も買って図書館とかでも普通に本を借りたりして、まるっと二年間行っていました。そこから東京ですね。八年間、ずっと人のうちを転々と、居候ですけどね。その途中もアルゼンチンに行ったり来たりしながら。

.

アルゼンチンは、最初は一か月、その次は二か月、三か月と行く度にどんどん増やしていって、最後は一年間。だけん、合計では二年くらい。父親が日本から最後の移民船でアルゼンチンに渡って向こうで母親と知り合って。だから俺は向こうで生まれて四歳までいて、その後からは日本ですけどね

.

(アルゼンチン滞在時の貞さん)

.

原発事故後の東京で暮らす、

豪⾬被害後の福岡で暮らす。

.

ずっと居候で東京にいたけど、結婚してから、子どもが生まれたら保育園の間は、東京で最後に仕事するなりぱっと遊ぶなりして、小学校に上がるタイミングで福岡に戻ってゆっくり田舎暮らしをしようと言う計画で。それで嫁と東京に新居を借りたのが、二〇一一年の二月。そう大震災の一か月前です。

三月十一日の大震災で原発が爆発した時、嫁のおなかには第一子がいたんですよ。それで次の日には、福岡に帰ってきた。でも俺は都内で仕事が決まっていたので、福祉系の仕事だし断るのも悪いから「一年だけ行きます」と、俺だけ東京に戻ったんです。

.

二〇一一の年に、東京を見ることができたのが良かったと思っている。原発の後にぐちゃぐちゃになっていく、変わっていく東京と、変わらない部分と、両方を見ながら過ごせたから。俺は田舎暮らしをすると決めたので戻っちゃったんですけど、周りでも田舎暮らしがいいねと言う話は出ていたけれど、やっぱりみんな仕事が仕事がって、そこを理由にしてほとんど誰もすぐには引っ越さなかった。俺はもともと仕事もずっと転々としているから、仕事に対する縛りというか、しがらみみたいなものはなくて。だから別に仕事を辞めても気にはならなくて、なんとかなるだろうと思って、福岡に戻って来たら、やはり田舎は人が少ない、若者が少ないから、仕事はなんとかなりましたね。若いというだけで何かしらの資格を持っているみたいな、一つの免許を持っているようなことですよね。だから、どこからも求められていて、何の仕事でもできるという感じで、仕事には全然困らなかったし、家も、広くてタダみたいなところがたまたま見つかったし。

.

そして、俺の人生の中ですごく重要な部分なんですが、東京から戻ってきて、二〇一二年の七月に九州北部豪雨があったんです。その後も何回か豪雨被害には遭っているんだけど、最初の・・。夏に、うきはの隣の朝倉市にちょうど家が見つかって、引っ越すとなってこちらへ戻ってきたときで、借りた家の下の大きな道路が崩落して、歩いてしか家にたどり着けなくなったんですよ。しかもちょうど引っ越し屋が来た次の日だったんで、家の中はダンボールの荷物が置いてあって。

.

要するに車が完全に通れないから誰も来られない。電柱とかも全部倒されて流されているんで電気もこないし携帯の電波もない。まだダンボールも開けていないので、時計とかも何もないし、カーテンもまだ付いていないしという状態で、その古民家に一人で泊まることになって、荷ほどきとか庭の片付けとかすることになったんです。

.

その期間、とにかく心が平穏な状態が続いて、すごく良かったんです。要するに誰か来るということもないわけです。東京は高円寺に家を構えていたので、いつ誰が来るか分からん状態。それが嫌というわけではないですけどね。携帯があるから普段もいつ連絡がくるか分からない。その携帯も電波が無いから誰からも連絡もこないし、時計もないから時間も分からないし、カーテンがないから朝日と夕日に頼るしかなくて・・・。

.

朝は太陽の光で目が覚めて、お腹が空いたら朝飯食って、またお腹が空いたら昼飯食って、晩飯食って、暗くなって眠くなったら何時か分からんけど寝るという生活を一週間ぐらいしたときに、本当にめちゃくちゃ気が楽になって、これは気持ちいいと思ったんです。田舎暮らしは本当によかったな、と。今まで特に時計とか携帯にめちゃくちゃ縛られていたなと思うし、それからの開放感がすごく気持ちよくて。

.

だからその後も結構、何回も携帯をなくしているんですが、なくすたびにすぐに買わないで、それを一週間、二週間楽しむみたいな。「ごめん、なくしたけん、連絡取れん」という状況がすごく気持ちよかったりもするので。みんなは困るのでしょうけどね。すごくいい体験だったです。今は連絡がつくのが当然、時間に間に合うのが当たり前の社会ではあるんですけど、ちょっと前まではそうじゃなくて。俺らが小学校のときは携帯もなくて、何時にどこそこで集合と決めて、少し遅れたら公衆電話で実家にかけて、遅れているんでなんとかと言ってくださいと伝言するみたいな、ゆるっとしていたんです。

.

別に道具として使うのはいいんですよ。すごく役に立つものなので。でも、それに縛られたり流されたり、それがスタンダードになってしまうと、人間の自然なリズムの生活としては、たぶん合っていない。だから、きついと思う人も出てくるのではないかなと思うんですけどね。自分には時計も携帯もない状態が合っていたということです。

.

——今の話は若い人にも読んでもらいたいです。水害は、その後も何回か大きな被害がありましたよね。

あれから何回もね。お祭りの前も大変だった。直前にも道の駅の前の道路が流されたりして、急にそこ(お祭り会場)を防災拠点にするかもという話があって「祭りはできんちゃない?」って話も出ていたんですが、最終的には大丈夫だった。いろいろ本当に大変。今、茶色くなっているところは全部土砂崩れの跡です。何百カ所も崩落して、俺の前の家、杷木の家も完全に流されて、もう今は土台しか残っていない。そこは谷になっていたところで太陽が当たらないから、住んでいても、いまひとつ元気出ないわけです。平野に下りたいねという話をしていたら、ちょうどうきはの平野に家が見つかって・・。だからうきはに来たんです。水害で前の家が流されたのが、引っ越してすぐだったから、とにかくラッキーだけでやってきた、ずっと。

.

——そんなことが! 本当にこのところずっと水害ばっかりで・・・。私の故郷も熊本の人吉で四年前(二〇二〇年)に大水害があって八代から球磨川沿いを走る鉄道がいまだに復旧できていないんですよね。

復旧に関しては難しいよね。長く住んでいる人と新しく住んでいる人、そしてそれと全く関係ない人と、考え方が違うと思うし、すごく難しい問題だとは思うんですけど。俺は家を流されたけど、例えばそこをまた住めるようにするには、おそらく 100 億円とかかけてダムを作って、砂防ダムを作って、川も全部コンクリートで整備し直してやらないといけない。それで結局住めるのは何十組かの世帯だけだとして、そのために全国民の税金から、すみませんけど 100 億円出してくださいと言うことになるとして、なかなかその判断は難しいと思うんですよ。砂防ダムを造っても怖いから住みたくないという人だっているかもしれない。昔から住んでいた土地だから住み続けたいという人もいるかもしれない。でも、自然を相手に、そこまでして復旧整備をやるべきなのかなというのも俺は思うところがありますね。実際に被害にあって体験してですね。日本は山だらけじゃないですか。それにものすごい大雨が降るようになったし、豪雨被害もどこで起きるかわからないわけじゃないですか。毎回毎回、何十億、何百億とかけて直していっても、どうなのかなと。もう少し根本的なところから話すべきだと思うんです、感情論でなくて。だって有限なものですから、人手もお金も時間もね。

.

——災害の後、どうするか、根本的なところから考えるって大事ですね、本当に。大工の仕事を始めたいきさつも教えてもらっていいですか。

これもまた、たまたまなんですけど(笑)。杷木からうきはに引っ越した時、うきはの家がめちゃくちゃでかいんですけど、もう十年ぐらい空き家になっていて、とにかく庭も竹とか草がぼーぼー、人が入れないぐらい。造園屋に頼んだら 100 万ぐらいかかると言われて、しかもその後に結局ずっと自分で庭の手入れをしないといけないから、それなら自分がもう造園屋になったほうがいいのではないかなと思って、造園の学校へ行って、実際に造園屋さんで学びながら仕事をしていました。お金をもらいながら教わるからいいじゃないですか。ひととおりできるようになって、あとは自分の庭のためなので。

.

そしたら次に、たまたま大工の仕事があったので、今度は自分の家を扱わないかんなということで、じゃあ大工の仕事を学ぶか、と、そっちに。結局、仕事というよりは自分の生活に役立つ技術を習得して仕事にもしていると言うか・・・。

.

大工の仕事は、工務店にちょっと行くことになったけど、そこの親方が俺と同い年ということもあって、とにかく楽しくて。昔だったら、一年間は掃除とか、親方の背中を見て学べとか、そんな感じかもしれない。でもとにかく人が少ないんです。だから向こうもそんな悠長なことを言っていられなくて。早く覚えてほしいけん、とにかくどんどんやらせてくれるわけです。やって覚えてくれと。自分の家をそれでリフォームしたりしながら、楽しくやっています。

.

橋の下、切腹ピストルズ、タートルアイランド

原発事故後のこの国で祭りを奏で、ともに育ってきた

.

——生活の糧を得るための仕事という意味ではなくて、本当に生活のための仕事というか、なんだか明快、痛快ですね! 切腹ピストルズ入隊は、東京にいた時?

もともと俺はドラムで、東京にいた時にデラシネというバンドを三人でやっていて、そのとき、四人でギターとかベースとかドラムとかの編成でやっていた初期の切腹を、企画に呼んで、よく対バンしていました。で、呼ぶたびに出禁になるわけですよ。切腹はすぐものを壊したり、機材を壊したりするから(笑)。だから転々とライブハウスも変わりながらやったんですけど。

.

原発事故が起きて、それをきっかけに切腹も変わって、そのタイミングでデラシネもいったん止まったんですね。ぜんぜん違う理由ですけど。急にバンドがなくなって、何もすることがなくなった時に、ヒロさん(飯田総隊長)と太一さん(山田太一さん)に「ちょっと高円寺の駅前に来てくれ」って呼ばれて。「うわ、なんかやられるんか(笑)」と思って行ったら、実は俺らこういうふうに変わった。デジタルハードコアでバンバンやっていたのが、急に四人の生音になったから、音圧とか音量が足りんから、とにかく人数を増やして、人数勝負みたいな感じで集める・・・と。最初に呼ばれたのが俺だったんです。

.

平太鼓と締太鼓の選択肢があって「締太鼓が足りん」って言われて、見せられたらドラムのスネアぽいじゃないですか。だからすぐできそうだったから、逆に、全く違う平太鼓をやりたいって伝えて。そこからが始まりですね。

.

同じ頃、志ん奴さんが入って、確か六人くらいでライブを始めた気がする。もちろん、四人で音を鳴らしながら爆発した原発の近くまで歩いて行ったのが最初で、ライブを始めたのは、六、七人になってからだったんじゃないかな。そのライブを見て純さん(大口猪純さん)、キ介とかが入って、どんどん増えていった様な。

.

——平太鼓とドラムと、感覚的にだいぶ違うんですか?

全然違うっすよ。太鼓はバチがとにかく太いし、たたき方もぜんぜん違うし、背負っとるしね。ただ、ドラムって動けないじゃないですか、ベースとかは、ステージの上であちこち動けるから、それは羨ましいなと思っていたんですよね。それが平太鼓だと動けるようになって、結構楽しかったすね。うおーって客席にも行けるし。だけん、最初はだいぶ特攻してたっすね。

.

もう十二年、十三年? いろいろ遠征も行ったけど、やっぱり橋の下(橋の下世界音楽祭・第一回の二〇十二年から切腹ピストルズは出演)は特別な感じ。やっぱあそこは会場に着いて「なんだここは!?」っていう感じもある、村が出現しているから。

.

切腹はハードコア、パンク上がりだから、和太鼓編成になってからも、最初はハードコア系のイベントに呼ばれることが多かったんですけど、他のバンドと見た目も雰囲気も全然違う感じになっているのに、みんな変わらずノッてくれたし。なんかこう、共通しているものが、芯にあるからかなと思いますね。ハードコアのイベントに、例えば弾き語りの人とかロカビリーの人とかジャズの人は出ていないわけね。うちらは完全に野良着で和太鼓なんですけどね。なぜだろうとは思っていたんですけど、やっぱり曲がハードコア、パンクのカバーもやっていたりとかというのもあるのでしょうけど。

.

それが橋の下に来たとき、えらい似たような感じの人とかがいろいろ、TURTLE ISLAND もそうなんですけどね、ちょんまげの人がいたりとか。だから、一番ホームグラウンドのような祭り、最初にできたホームグラウンドって感じなんです。ヒロさんもどこかで言っていたんですけど、一緒に育ったみたいな感じですね。橋の下と切腹とTURTLE ISLAND と。

.

(橋の下世界音楽祭、家族と)

.

(二〇二二年、ドバイ万博で演奏、福岡コンビ・隊員の野中克哉さんと)

.

ニューヨーク(二〇一八年)も面白かった。観客の反応が早かったっす。こっちなら観客も事前に YouTube で見たりとか、話を聞いたりとかとしてライブに来ると思うので、ある程度の予備知識を持って見に来るから、すぐにのれるのも分かるんですけど、ニューヨークでは、タイムズスクエアとか、ソーホーとかは、本当に誰一人、一回も見たことなければ、聞いてきたわけでもない人たちも、たまたま通りがかった人とかが観客で、それであのノリだったので。感情を表に出す人たちって、受けとめるのがすごい早いんだなと思って。それは、そのだいぶ前に、デラシネでアメリカツアー行ったときも、結構そう感じたんですよ。ライブイベントでも演奏が十五 分だったりとかするけど、最初の一曲聞いたらもう「うわっ」となってる感じがすごい早い。

.

——何なんですかね。国民性の違いとか?

それもあるんじゃないですかね。あと、普段の環境の違いとかもあるかな。一概には言えないんでしょうけど、例えばバーに行ったら、そこでライブをやっているスペースがある、友達の家に行ったらリビングでライブやっているとか・・・。だから”ライブを見に行く”というかしこまった感じではなくて、見ること、聴くことが、自然な感じです。

.

——有名無名にこだわらずに。

そうそう、関係ないです。しかもマシューみたいに(YouTube パンクアイランドライブの回をご参照)すごい感動して泣いちゃったり、おばあちゃんとかも感動して声かけてくれたり、すごいよかったって。

.

ルールや常識って、与えられるもの?

自分たちでつくるもの?

——日本を離れて他の国に行って初めて気づくこと、わかることってありますよね。アルゼンチンは、どうですか?

アルゼンチンも、面白いです。二〇〇一年に経済破綻して、世界で初めてデフォルト(債務不履行)というのをしたんです。その翌年に、アルゼンチンに行ったんです。

.

ニュースでは銀行とか燃やされたりしているのを見たし、俺の親戚もみんな日本に行きたいと貯金をしていたのを全部没収されて、本当に怒っていたし。だから、空港から乗ったタクシーの運転手に「大変だったでしょう」って話をしたら、「何も関係ないよ」と言うわけです。マジすか!「だって、その分仕事せんでいいけん、時間はある。世界一うまい肉がある。可愛い子ちゃんがおる。これだけあれば十分や」と言うわけです。仕事しなければ時間がある。食料自給率も百%をはるかに超えているから、メシ代は変わっていない。輸入品だけが高くなっているだけで、庶民には関係ないわけです。女の子たちも可愛い。それで十分と。遊ぶにはサッカーボール一個あれば、一生遊べるわけです。こんなお金のかからない娯楽なんてないですよ。ボール一個で二十何人がわあわあ遊べるというね。

.

だから、その運転手がさらっと言った一言がなかなか衝撃で、素晴らしいなと思って。もちろんいろいろな生き方はあるんですけど、経済とか大きなシステムに流されない、左右されない、そういう考え方って強いなと思って。

.

——お母さんがアルゼンチンの方でしたよね。

アルゼンチンは軍政と民政をいったりきたりしていたので、親戚とか知り合いとかが誘拐されたこともあって、母ちゃんは、とにかく権力が嫌いなんですよね。アンチな母ちゃんで、自分が子どものころからずっと「権力はいかん」と言っていて、軍隊も毛嫌いしていたし、宗教も「あれは嘘だから」と言うような・・・。

.

自分にもそういうのがいつのまにか染み込んでいて、中学とか高校とかからもう既に先生に対しても、本当のことを言っとるか分からん、全部を信じちゃいかんと思っていたから、違うと思ったら戦うし疑問を呈すというのが染みついているんでしょうね。「言うこと聞くよな奴らじゃないぞ」というね、ECD の歌詞じゃないですけど、そういうスタンスでずっとやってきた。

.

だから、社会とか、住んでいる地域とか、子どもたちの学校行事とか、そこで決められているルールとか常識とされているものに対しても、まずは、一回は疑問に思う。本当に、それでいいのかどうかというね。そういうのは大事だなとは思いますね。それで正しいと思えば、信じたり守ったりすればいいので。トップダウンで決まったことをただ守るんじゃなくて、そのコミュニティで生きる人たちが、自分たちでルールを作っていくことが大切だと思うんですよ。

.

ルールを自分たちでつくっていくことが大事だって言うこと、ひとつアルゼンチンで体験したことを話すと・・・、タクシーに乗って空港に向かう時、すごい大渋滞に巻き込まれて、これは飛行機に間に合わん、ヤバい!となったときです。その道路は四車線あったんですけど「まかしとけ」って言ってタクシーの運転手がビューっとアクセル踏んで、車と車の間に詰めて入って、勝手に五車線にしたんです。そうしたら他の車もばーっと詰め始めて完全に五車線になったんです。少ししたら渋滞が解消して、解消したらしたで、そのあとは、自然とまた四車線に戻るんですよ。

.

要するに、ルールは普段は守っているんですけど、必要な時は臨機応変に破るわけです。それを上から言われるんじゃなくて、自分たちでやっちゃう。それが別に悪びれることもなく、ドキドキもしていないわけです。当然のこととしてやっている感じです。

.

少しして料金所に差しかかって、そこでもまた渋滞が起きると、料金所の列に並んでいる車が、クラクションをパパパーっと鳴らし始めるんです。百何十台がクラクションを鳴らすものだから、料金所の人も耐えきれなくなって、全部バーを開けて、並んでいた車を、タダで通すんです。で、ある程度渋滞が解消すると、またバーを下ろして、その時点からまた料金を払わせるんです。

.

すごい渋滞になっちゃったら、ドライバーからお金を取ったって、文句を言われるだけなんですよ。次から次へ「遅いんだよ」と言う奴からお金を取って、また後ろの人も「遅いんだよ」と言って。そんなことをするよりも今の人たちをとりあえずいったん通して、渋滞が解消したら、いつも通りに料金を取る。そういうルールを自分たちでその現場で必要に応じて作っていくという、そのやり方がすごく面白いなと思って。

.

もう一つ、こんなこともあるんですが、一円玉の話です。お客さんが支払う時にも、店側がお釣りを渡す時にも、面倒くさがって、一円くらいだったらって感じで、渡さなくなったんですよ。だから、流通しなくなって使われてないんです。でもまだ、便宜上、値札にはしっかりついているんです。十六円と値札がついているものを買う時に、十五円で買うこともできる。十八円のものを買う時に二十円払うと、お釣りはもらえなくて、飴をくれるんですよ。どのレジにも常に飴が置いてあって、一円が存在しないから一円の代わりに飴を取る。取りたくない人は別に取らなくてもいい。一円単位のやり取りでは、そうやって自分が足りないときには出さなくて、持ってるときには多く出すという。

.

これもね、国が言ったわけでもないし、決めたわけでもない。みんなが普段の買い物の時に、そうしちゃったから、一円が結局なくなって誰も持っていない。存在しなくなっちゃった。国がどうこう言ったって、もうどうにもならない。みんながそうやっちゃったから。その国民性は素晴らしいなと思ってね。

.

——それこそが、まさに「生きている」ってことですよね。

そうなんですよ、そうそう。これ、日本だとちゃんとしてくださいよってなると思うんですよ。例えば確定申告とかで計算が合わないと絶対だめだし。代わりに飴ってことにもならんしね(笑)。

.

——東京都、アルゼンチンと。そして福岡での田舎暮らしは、どうですか?

福岡は大好きですね。ちょうどいい。東京って福岡の天神とかがいっぱいある感じですよね。渋谷とか新宿とか原宿とか表参道とか、どこもそうなんです。だから大き過ぎて。もちろん面白いんですけど、自分的には福岡市内はちょうどいい感じですね。前に、福岡市内に住んでいたけど、チャリであちこち行けるし、ちょっと車で走れば、すっと海でも山でも田舎にも行ける。ただ、天神のあたりが「天神ビッグバン(福岡市の都市再生の事業。二〇十五年〜)」といって、ビルもめちゃくちゃ解体されて新しいのができていて、どんどん変わってます。この前、その事業を扱った番組があって見たんだけど、市長が率先してトップダウンで、一つの方向に向かってどんどん進めている。個人的には、いろいろ思うところがありますね。天神とか今泉とか、あの辺の街並みは、結構小さい商店がばーっとあって、いつの間にか若者の街のようになったんです。それは要するに、チャレンジしようと思ってお店を出して、求められるものは残って、求められない店はなくなって、というふうに自然淘汰されて出来上がった街の雰囲気なわけじゃないですか。それがたまたま若者の街になったり、例えば巣鴨だったら高齢者の街になったり、そういうふうに街の色ができるんだと思うんですよね。

.

福岡市が今やっていることって、バン!と新しいビルを作って、そのビルに、以前あった小さい店を入れるみたいなことを言っていたんですけど、それではビルの色ができちゃっているから、頑張ったって個人の店が色づけできないわけです。外観まで変えられないので。要するに、イオンとかあんな感じで、内装だけは自分のものにできるかもしれんけど、外観はないですからね。そういう街の雰囲気が自然にできないことがちょっと残念だなとは思うんですけどね。そこが見えていないなと。

.

自然にできてくる街の空気、それが個性なわけです。その街に必要なものとか、そこに住んでいる人たちが求めているもので成り立つのが街だったり、商店だったりするんですよね。自然淘汰されながら、時間をかけて自然と出来上がっていく。だから無理に残そうとか、新しく変えようとかいうのを、一つの大きな力でするのは、それはおかしい、間違っているなと。そして、長続きしない。そして、そんな変化を本当に喜ぶ人は、少ないんじゃないかと思う。

.

うきはも、白壁の蔵が並んでいる通りがあって、あそこを歩くと、新しい店がいっぱいできているけど、やっぱりつぶれるお店とかもあって、それはやはり合ってないからなんですね。別に経営方針がいいとか悪いとかという話でなくて、求められていないわけです。だから、俺が今後やりたいなと思うのは、どこか物件を借りて、そこを、お店を出したい人向けに、できるだけ安く貸して、プレオープン的に営業してもらう。一年間やって見て、お客さんがつけば、どこかに新しく借りて自分でお金を出して改装して店を出す。そういうチャレンジの実験。店なんて、一回やってみないと分からないわけです。それをいきなり最初から何百万もかけて改装して・・・、やっぱり向いていませんでしたと言う結果になったら、また壊さないかんしね。最初はお金かけずに、お試し的に初めてみるのがいいと思うんです。

.

すごく残念なのが、白壁通りの土蔵造りの築百年以上経っている家とかが、変なリフォームをされたりするわけです。これはもう元に戻せないわけですね。変なリフォームは、昔風に作るだけであって、昔のものは本当に無くなってしまうので、そういうのを減らしたいなという気持ちがあるんです。

.

ただ、単純に伝統は守るものだとか、古いものは守るものだと思っているわけではないんです。むしろ伝統だから守っていくと言う考え方は違うと思っている。

.

例えば、住んでいる集落ではいろいろな伝統行事があるんです。屋敷神も祀ってあるし、小さなお祭りがあったり。集落みんなでやるものは、すぐ上の世代はやる気がもうないわけです。そのさらに上の世代は、そう言う行事の必要性を本当に信じているからやっている。それをしないと不作になるとか、火事があるとかなんとか、祟りがあるとか、いろいろあるんでしょうけど、その下の世代になってくると、科学も入ってきて、テレビの影響だとかいろいろあるから、もう半信半疑なわけです。そのさらに下の世代になると、もう完全にそれは意味がないと思っているわけです。でも、伝統だから続けているというので、一応集まってやるけど、これが良いか悪いかは別として、ジーパンに T シャツ姿で日本酒に口つけて、隣の人に回して「あ、駄目ですよ、両手で持ったら」みたいな感じで。神事の説明書みたいなのを読みながらやってる、そういうのは茶番に思えてしまうんですよね。完全に形骸化しているのに続けていくってどうなのかな、と。それで神主さんの生計がなんとか成り立っているみたいな感じなんですけど。

.

でも、仮にもし本当に神様がいるとしたら、「そんな中途半端な気持ちならやらんでいいよ」と言うかもしれない。やることの意味を信じていない人たちの集団でやり続けたって時間の無駄やし、何の役にも立たない。昔の人は、洪水や天災の原因が分からないから本気で神頼みして、神事をやったのかもしれない。今回コロナで、ずっと続けてきた神事を初めて中止にしたところが多かったけど、やってた年と何も変わらなかったから、なおさら皆のやる気が無くなっちゃった。でも逆に何かに感謝したり、お祝いしたりするお祭りはコロナで止めてた分、有る楽しさが改めて実感できたお祭りもある。

.

神事や祭り事の中でも、例えば形式として面白いなというものを残していくという選択肢もあるでしょうし、本気で信じている人たちでやる祭り事なら、俺はすごくかっこいいなと思う。やるなら本気でやりたいし、中途半端に続けるくらいならもうやめたほうがいいと思うんです。

.

だから若い世代は、どんどん都会に引っ越していくんですよ。やりたくないから。本当にそんな理由で引っ越すんです。区長や宮総代の役職が順番で回ってくるとか、そこは面倒くさいけんとか、ここはそういう行事が多いけん、少ないほうに引っ越すとか・・・。本当に嫌がってるんですよ。でも年上の人たちが本気でやっているのなら「おっ」となって、本気で携わるか、もしくはそれでも違うと思うなら関わらないか。一番嫌なのは誰も本気でやっていないのに、それに関わることなんです。そういう伝統を、単純にただ伝統と言う名の下で残していくのは、俺はあまり賛成ではないです。

.

——すっごく共感できます。仕事の一つで農村地帯での聞き取り調査とかやっているんですけど、貞さんの地域の見方のお話聞いて、すごく理解が深まりました! アルゼンチンの話からも繋がるように思うんですけど、日本は形骸化されているのに、それを何も考えずにただ守ろうとしている、そんなことがいろんなところで多いように思えます。

やめきれないんですよ。言い出したら自分が責任取らないかんと思うけん。俺の場合は、やっぱり、三つ子の魂じゃないですけど、親の影響が大きいと思うんです。日本にいてもやりたい仕事がないから、いやむしろ仕事がしたくないから移民船に乗ってアルゼンチンに行った父親とか、最初に話した母親とか・・・。

.

常識だからとか、もう決まっていることだからとか、これがルールだからとか、そう言うこともおかしいと思ったら疑っていい。だから今、子どもたちにはそういう姿を見せておきたい。今すぐ分からなくても、あのとき父ちゃんがああやっていたのは、こういうことだったんだと、大人になってからわかってくればいいし。そういう姿を見せておきたい。子どもたちには教えるんじゃなくて、見せるだけでいいんですよ。教えたってね、反発するし、洗脳するだけやし、そういうことじゃない。子どもたちに選ばせんといけん。だいたいそもそも一億二千万人で同じルールでやっていこうなんて、はっきり言って無理があるんです。うちら切腹だって二十人でもうまくまとまらんのに(笑)。

.

シンプルな遊び、シンプルな生き方、

子どもたちに見せて伝える、お祭り横丁。

.

ええと、何の話でしたっけ(笑)。話がいろいろ飛んじゃってすいません!

——いえいえ、貞さんが大切にしていること、全部、お祭り横丁の話ともつながっていると思います!

ありがとうございます。子どもたちに、大切だと思うことを見せておくということでは、お祭り横丁の子ども広場もおんなじですね。サッカーボール一つあれば何十人も遊べるという話も、メンコ遊びも。シンプルな遊び、シンプルな生き方は強いなと思って。今の子どもは入ってくる情報も多いし、なんでも手に入るし。動画を見たらいろんなジャンルの世界一が見れてしまうけん、自分がぜんぜんできん奴やと思ってしまうこともあるし。そんな時代に生きている子どもたちも、祭りでは本当に楽しんでいたので、よかったな、と。

.

今回、祭りをやってみて、自分たちがどこまでできるのかという、限界みたいなものが一気に広がったんじゃないかなと思うんですよね。それと、自由な感じというか、当たり前だと思っていたものが、実はそうではないということに結構気づいたり。

.

特に子ども広場で伝えたかったのは、シンプルな遊び。今はみんなゲームとかインターネットとか VR とか、YouTube とか、みんなデジタルな娯楽を楽しんでいるわけですよね。それが悪いわけじゃないです。それはもちろん時代としてくるのも当然のことなんですけど、うちらの世代もそれを全部通りながらきているわけだよね。ファミコンもやったし、インターネットも出てきたら使っていますし、スマホも使ってるし。

.

ただそれが、ものすごく複雑なインフラの上に成り立っているのを、みんなはあまり気づいていないわけですね。スマホを見るために電柱とか電線とか衛星とか光ケーブルとか、大陸間を横断するようなものすごい大事業、そういうものの上に成り立っていることに気づいていないわけです。ちょっとした娯楽のためにめちゃくちゃ大変なことをしていて、めちゃくちゃ大きなシステムがあって。

.

例えば海底ケーブルを切断したら、多分ほとんどのことが終わるんすよ、そういう世界では。娯楽も、仕事も。でも片やこっちの、おはじきとかメンコとかけん玉とかなんて、ガラス玉一個を持ってくるだけとか、紙に絵を描いてとか、なくしてもまたすぐ作れるし、その現場でどうにかなるようなもの、お金もかからないし。そういうシンプルなものでも結局、きゃっきゃしてワイワイしている感じは、外から見ていたら、通信しながらゲームで遊んでいる姿と、変わらないんですよ。どっちもマックスで楽しんでいるわけです。

.

それなら、もちろんどっちを選んでもいいんですけど、こっちのシンプルなほうも知っておったほうがいいかなという、それをちょっと子どもたちに伝えておきたいなというのがあったんですね。そうしたらどこへ行っても困らない。暇だなと思ったら、ペットボトルのキャップを見つければ、おはじきができたりする。どこでも楽しめるように、遊びを自分たちで作るという、そういう力をつけてほしいなと思うんですね。

.

俺の場合も、楽器があってラッキーだったなと思うんです。楽器なんて、ものをたたいて空気の振動で楽しんでいるわけじゃないですか。そんなの一生遊べるわけじゃないですか。空気がある限り、空気と振動するものがね。サーファーとかもすごく羨ましいなと思うんですよね。自然の波で遊んでいるし。そういうものを見つけられた人は、ラッキーですよね。ずっと人生を楽しめる。(終)

二〇二四年のお祭り横丁は、台風の余波で一度延期になり、十一月に開催されました。その終了後の公式インスタグラム に掲載されたメッセージが「祭り」の本質を伝えてくれるメッセージに思えます。許可を得て、全文を転載させていただき「十、貞の伝」を締めさせていただきます!貞さんありがとうございました!

お祭り横丁は 10 ⼈程のうきは市⺠の実⾏委員と

ボランティアスタッフで運営しています。

⼤⼯、DIY、裁縫、習字、絵描き、⼿仕事、

料理、DJ、唄、遊び、接客、⼝上等々

あちらこちらから、それぞれの特技を集結させた

⾔わば⼤⼈の本気の遊びです。

本気で考え、本気で作り、本気で遊ぶ

そんな⼤⼈の姿を⼦供達に⾒せるのもお祭り横丁の

⼤事にしているところです。

毎年やってるから、その時期だから、

恒例⾏事だから開催するお祭りではありません。

そろそろ皆んなで集まって、本気で遊びたくなったら

⾯⽩そうな場所を⾒つけて開催するのがお祭り横丁です。

次はいつどこで開催されるのか分かりませんが

それまでしばし遊びながら待つべし!!

(お祭り横丁インスタグラム 2024/11/15 投稿より転載)

取材:二〇二三年十月某日

公開:二〇二五年二月九日